“摄影师是通过技术手段体现审美的。所以我必须先过技术关。”

张惠宾:2002年你在俄罗斯伊尔库茨克历史博物馆办展览,博物馆的老馆长说:“孩子,你的作品我看了,离上帝很近。”还称赞说:“你在欧洲也是一流的。”你如何看待这种评价?

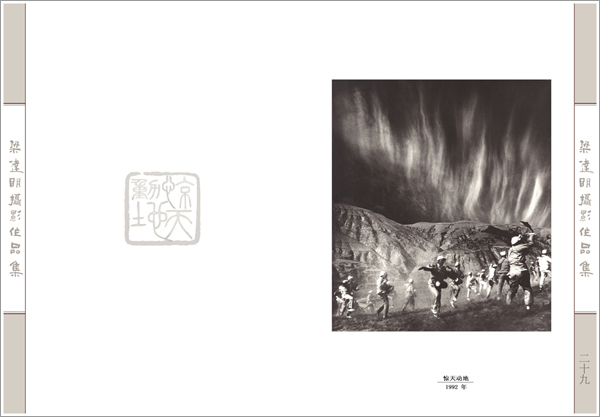

梁达明:那次展出的是我的集锦摄影作品,在外国人眼中这些作品体现了中国传统文化,他们可能更欣赏这一点。

刘铁生:我理解的“离上帝很近”是指你的作品更加人性化,具有人类共通的东西。你的自然景观系列更注重微观细节的表现;你在再现自然的同时融入浓厚的东方文化意味;你在思维表达和形象表达方面做得非常到位,很好地融合了东西方影像在“再现”和“表现”方面存在的间隙,在记录性和艺术性之间寻找到一个平衡点。东西方文化并不存在一个谁引领谁、谁要跟着谁走的问题,而是可以相互借鉴、补充,从而融合、交织在一起。

当然还有更重要的一点是你完美、出色的后期暗房制作。亚当斯的区域曝光理论是对人类摄影文化的一个极大的贡献,它丰富了摄影语言的魅力。这之后国际国内也走出了一批在这方面非常有建树的摄影师。达明在这方面也非常成功,你对作品黑白灰影调的控制、运用非常好,你吃透了区域曝光理论,并进一步做出拓展。你的自然景观系列里竟然有用傻瓜和普通相机拍的,比如棒棰岛,那样一种细腻的影像质感,居然是用海鸥4A拍出来的,我非常震撼。这说明你的后期暗房制作技术已经做到了极致。到了影像数字化时代,你的作品集中体现了传统暗房到数字暗房的发展演变,演变中既坚守原点,又创新发展。

张惠宾:摄影属于艺术范畴,但跟其他艺术门类相比,工艺感是它的一个主要特征。你对摄影工艺的掌控,在当代摄影家之中是比较典型的。这种意识和技法源自何处?

梁达明:摄影师是通过技术手段体现审美的,所以我必须研究这些技术,先过技术关。但技术不等于艺术,这是两个概念,不能混淆。

刘铁生:我们所说“摄影术是由西方传进来的”,是说“摄影术”而不是“摄影表达的思想”。摄影术传过来以后,它必然为东方文化和东方传统思想所接受,所利用。中国摄影的先行者石少华说的一句话,就是不要“言必称希腊”,意思是不必崇洋。他说的非常对,非常中肯。中国的摄影艺术深深扎根在中国传统文化之中,有着鲜明的民族特色。梁达明走了一条非常中国化的,而且是现代化的摄影道路。难怪俄罗斯的文化学者称赞他的影像品质、工艺表达,称他的作品“在欧洲也是一流的”。

“我的很多观点和想法都是半夜产生的,灵感一来,就赶紧记下来。”

张惠宾:你的摄影思想、艺术理念是如何形成的?

梁达明:主要来自我的摄影实践和总结的经验。没事的时候我会给自己找点事干,没有逆境的时候我会给自己设立几个障碍,看看能不能克服。我还善于总结,我每走一步,就会停下来想一想,总结一下经验,然后再往前走。

丰硕:你是用脑袋走摄影这条路的人。

梁达明:我的很多观点和想法都是半夜产生的,灵感一来,就赶紧记下来。

张惠宾:你都给自己设立过哪些障碍?

梁达明:比如我跟单位签合同买断工龄,没有人逼我这么做,单位也没有让我离开,我这么做就是要逼迫自己回到现实生活中进行独立创作。

张惠宾:这个选择是源于你的悟性和自信吗?

梁达明:是。吃苦的人很多,奋斗者也有无数,而成功者寥寥无几。为什么?成功者不在于吃多少苦,而在于动多少脑。引申到数字摄影,我提出一个问题,现代科技把我们从繁重的体力劳动当中解脱出来了,我们感觉摄影变容易了。实际上我们错了,体力劳动的解脱意味着脑力劳动的增加。

张惠宾:你是说人脑要去支配电脑,实际上人脑的负担加重了?

梁达明:是,现在很多人没有意识到这个问题,总觉得用电脑很轻松地一调,效果就出来了。其实不是那么回事。一幅作品成功的关键在于它能带给读者无限的想象空间。它的外延越大,受众面越广,价值就越大。这是我在创作当中为什么要精雕细琢的原因,也是我摄影创作的目的。我之所以能获那么多奖,有一点在支撑着我—我所有参赛的片子都有共性特点,不完全是个性的。当然除了一些个人风格类的评选。你的片子能让更多的人看懂,他们能从中吸收到养分,这才有可能获奖。很多人参赛拿不到奖,因为他摸不透比赛规则,控制不了这一点。

张惠宾:你靠获奖走出了一条路,可以说是著名的“获奖专业户”。你自己如何看?

梁达明:我在努力摆脱“获奖专业户”这个标签,但没办法,提起我,一定离不开获奖。其实获奖不是我追求的目标,是我解决吃饭问题的饭碗。有了经济的支撑,才能追求其他东西。

“我就是为摄影而生的,只能干这个,别的什么也干不了。”

张惠宾:你由“摄影手艺人”始,后来成为“获奖专业户”,现在又成了“流动教授”,到处讲课,这种发展也是你的自我选择吗?

梁达明:讲课、出书是在教给别人知识,这实际上是一种行善。很多时候我是免费讲课,没有给我钱,但其实给了我更多,远不止那点讲课费。有些人总是谈价钱,谈什么价呀,你做到了,价自然就来了。