制造散光

摄像灯的灯光一般是日光色,让灯光直接照射在主体上,拍摄出来的色彩看上去最好。摄像机的白色平衡功能可以在自动模式下运行,而不用担心其它光源。因为摄像灯发出的强光会盖过任何钨丝灯泡或日光灯发出的光线,因此不会产生奇怪的颜色对比。

但如果光线太强烈,则直接照射在主体身上的摄像灯会产生非常刺眼的亮度,会使主体投射出难看的影子到背景里,而且主体人物也会因为光线直射而眯起眼睛。想要克服这个问题,最好的方法就是使用散光板。在光源和主体之间加装一面散光板,如白薄纱、毛玻璃或半透明的白纸片等挡着光线,将摄像灯的光线扩散开来,可以使照明效果变得更加柔和、自然和安详。

这种方法简单实用,不管是在室内还是在室外,都可以使用。但一定要注意,如果使用的是白纸片等易燃的材料当作散光板,请不要离灯泡太近,摄像灯灯泡发出的热量会足以引燃散光板。

如果手头没有散光器材时,可把摄像灯的角度向上调,让灯光射向主体与摄像机之间的天花板,让光线从天花板上反射在被摄主体上,而不是直接照射。经过天花板的反射,可以使光线分散开来,使光线变得柔和一点,亮度会更为平均。当然也可以使用较大的白板或锡箔纸做成的反光板,会收到同样的效果。

制造反射光时要注意,要选择白色的天花板或反光板,因为其余颜色的天花板会吸收比较多的光线,色彩也会略有失真;天花板要低、摄像灯灯光要强,否则大部分光线都会因此流失掉,因而造成亮度不足,画面人物看起来显得不自然。

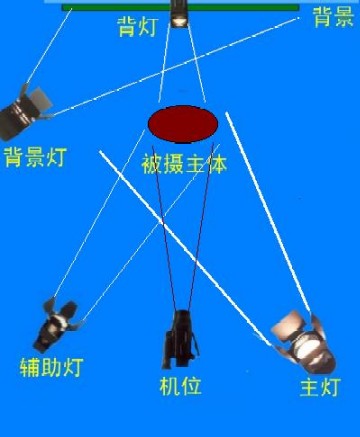

三点式打光法

三点式打光法是场景中最普通的打光法,它由最亮光源(主灯)、相对于主光之次光源(辅助灯)及从主体背后的光源(背灯)三个光源组成。

1、主灯

主灯是被摄主体的主要照明来源,可在较宽的范围制造出较强的光照,因此要使用最亮的光源作为主要的灯光。主灯的位置应安排在摄像机旁边约25°~45°角的侧顺光位上,而高度要略高于被摄体,大约比主体高出10°~45°,灯头略向下倾,略带俯射状。这样的灯光照射在主体身上,才不会像架在摄像机前端的摄像灯所发出灯光那样刺眼。但是,它会使未对着灯光的那一边产生很深的阴影。

至于这种灯光的亮度大小,要看摄像空间的大小和灯光和主体的距离而定。拍摄外景时,一般用电池发亮600W~1000W的卤灯,它发出的光线强度足以应付绝大多数场面的照明。而在空间较小的室内拍摄,100W~300W也基本能达到所需要的效果。

2、辅助灯

主灯提供的光线已基本能满足拍摄照度的要求,但会使未对着灯光的那一边产生过深的阴影。而增加辅助灯的目的就是给阴影部分进行补光,缓和脸部的明暗对比。但是,也不能让它把阴影完全消除,因为阴影有助于显示出脸部的轮廓,增强立体感。

辅助灯的灯光必须比主光弱一些,位置应该放在摄像机另一边、原则上不大于30°角的侧顺光位上。

3、背灯

在你所拍摄的主体后面加背灯,目的是要将主体与黑暗的背景分离开。背灯的灯光更不能过强,不然就会变成为逆光拍摄。背灯的位置要放在摄像机正对着的方向上,也要比主体高一点,形成大约25°~60°的俯射光,照到被摄主体的上半部分上。可以描绘出人或物上半部的轮廓,和背景区隔出来。

另外,还有的在以上三点式打光法的基础上又加上了顶灯和背景灯。

顶灯的布局位置在物体的顶部,使主体成一种高光感或模仿阳光投射的效果。背景灯照亮的只是主体后面的背景,但它的灯光不可照在主体身上,同时除去主灯和辅助灯造成的阴影。背景灯的光束应该很宽,亮度要平均且不宜过高。当主体很接近背景时,就可使用这种灯光,目的是使背景与主体产生空间感或其它的特殊效果。

使用摄像灯要注意安全

1、确认灯具和电源线路没有过载。

2、将电线整理好,用胶带把电线粘在地板上,这样才不会让别人绊倒。

3、在移动的时候,将灯光熄灭可以延长灯泡的寿命。

4、大功率的摄像灯散发的热量多,不要将易燃易熔的遮盖物放在其周围。

5、手要带手套来触摸灯泡——即使灯泡已经冷却——不然会使灯泡的寿命大为缩短。调节较烫的遮光仓门时也要带手套。

6、在将器材收起前,先让它们冷却下来。