佳能镜头已经逐个挑过一遍了,我们对每一枚镜头都有了粗浅的了解,但要真正认识佳能镜头,还应当将EF镜头作为一个镜头群来讨论。

长期以来,镜头群一直是佳能的骄傲。撞针曾经为著书而详细研究过佳能镜头发展史,佳能在镜头这类摄影器材领域创造了很多的第一,开启了很多的“豪华”镜头规格,并且一直保持着整齐的产品线,阵容鼎盛,满足各类用户的需求。

佳能今天的EF镜头群始于1987年,是各品牌中最先完成电子化的镜头群。红圈L镜头更是优秀单反镜头的代表,树立了镜头领域的精英化理念。“买单反相机不是买机身,而是买镜头,至少是买机身和镜头的组合”,EF镜头群是摄影者选择佳能品牌的重要因素,帮助佳能实现市场占有率第一。但当我们细看时,EF镜头群也不全是诱惑,也有不足。在此,就和大家好好聊一聊佳能EF镜头群的那些事。

(一) 镜头群陈旧

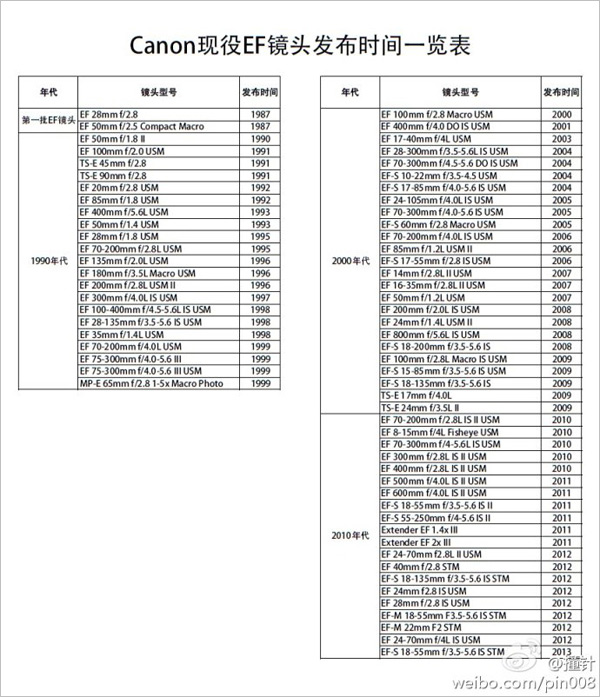

今天Canon的产品线上保有近70枚镜头(各国市场的镜头产品线略有差异),傲视其他品牌,但其中包含二十多枚2000年前的型号,甚至还有1987年最早的型号。

还记的开篇那句话么:“买新不买旧”。镜头发展速度之快,不断让撞针感到惊喜,同时也让一些老镜头早早失去了光辉。新旧镜头产品的差异不能一概而论,但从胶卷到数码的过度不能不提。

1.数码化问题

什么是镜头数码化?一般提到数码化是指其狭义概念。胶卷表面的乳剂是粗糙的,不反光的,而CMOS、CCD之类成像元件表面光滑,镀膜再好也无法完全避免反光。反光到达镜片后再次反射回来,会在画面上形成鬼影和眩光。因此数码单反的镜头需要综合设计镜片曲率和镀膜,减少这种反射的影响。

可能很多人在数码单反上使用老镜头也没有看到明显的鬼影和眩光,但没看到不代表不受影响。鬼影和眩光需要一些发生条件,并不是每张照片上都会出现;每个镜头也因结构不同,影响程度和情况也不同;而且反光不一定会结成明显的影像,往往以某种形式降低最终成像的反差、锐度。所以选择镜头时,数码化还是一个需要考虑的问题。

Canon数码单反相机是在2000年后才逐步普及的,Canon全面为数码单反优化的镜头则要从2003年的EF 17-40mm f/4L USM算起。2000年前的EF镜头都可以看做胶卷时代的镜头,现役镜头发布年代如下:

2.胶卷时代的毛病

上面说的是狭义的数码化,广义来说,镜头数码化还包含着与数码单反分辨率、成像要求和做工相工艺相适配的内容。

受制于设计时的经验和工艺基础,包括EF 70-200mm f/2.8L USM、EF 135mm f/2.0L USM、EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM在内的老L镜头,其做工用也很难和今天的新L头相比。从外观上我们可以看到外壳、开关、转环、涂层、镜片镀膜水平不如新头,也会发现活动部件和卡口存在的轻微公差、旷动现象。从拆解看,内部结构、定位、驱动上也不如新头考虑周到,个别测试还显示某些新镜头的光轴一致性和对焦精度优于老镜头。

胶卷时代镜头的成像问题此前谈到的并不多。现在大家都认同胶卷的分辨率是有限的胶卷时代的镜头并不需要考虑在超高分辨率下达到超高反差,考察镜头水平的MTF使用10线/mm、20线/mm、30线/mm是基于胶卷分辨率。而数码时代,成像元件的分辨率动辄在120线/mm(60lp/mm)以上。一个以10线/mm、30线/mm MTF为考量标准设计出来的镜头,并不能保证在80-120线/mm同样出色。

胶卷成像与数码成像的原理存在很大的差异,胶卷成像是以银盐结晶分布表现的,而数码成像是通过像素排列,目前还有色彩滤镜和低通滤镜等印象。数码摄影方式下,镜头衍射、边缘色散在像素单位和像素结构上造成的影响会比胶卷更明显的体现出来。老胶卷时代镜头是不会考虑这些像差如何在数码成像中呈现的。

胶卷时代镜头成像的像差、色彩还要受到胶卷、药水、相纸、放大器、彩扩设备、冲印工艺等等众多因素的影响,因此很多问题在当时是可以接受的。例如某些程度的像差只要在空间上波及范围很小,胶卷时代就不太看得出来;大光圈下或边缘成像差一些,一般用户也很容易接受;色彩还原稍有偏差,但没有超过后期处理的宽容度,都不算问题……包括锐利如EF 135mm f/2.0L USM、可爱如EF 35mm f/1.4L USM这样的镜头也都有类似的不足,这就是撞针前面数次提到的“胶卷时代的成像问题”。

产品线上保留胶卷时代的镜头,反过来说就是Canon在这些镜头规格上的竞争力不强。Canon每年更新的镜头并不少,问题是用户呼声最高的镜头迟迟不更新,例如EF 35mm f/1.4L USM、EF 135mm f/2.0L USM、EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM、EF 300mm f/4.0L IS USM等等。这些问题也许会在近几年间慢慢缓解,也许不能。