本次展览是中华人民共和国成立七十周年之际的特展。展览不只是对于革命与复兴的历史性的回望,也将围绕摄影家的人生历程和艺术创作的视角展开。

本次展览也是中国美院美术馆新成立的摄影部的开幕展,旨在展示本馆馆藏,确定未来的学术指向和馆藏方向。

展厅中所呈现给观众的,不仅是作为若干历史时刻的1949年,也同时试图讨论新中国时期摄影机制的生成。

从摄影的群体而言,新中国图像的制造者,因处在当年的不署名或是集体署名的特定历史情况中,有时会成为谜团。但实际上,这是名字可查、数量有限的一个群体。他们中的有些人在民国时期的摄影活动中享有声誉;另一些,在战争年代开始摄影生涯的人,也间接性地接受了民国摄影的视觉经验。他们中的大部分人在战争时期的摄影实践中增进了对于摄影的理解和利用,并且在新中国成立后,因为受到信任和过往的摄影经验,成为新中国为数不多的官方摄影师。

他们一般在1980年代结束摄影创作,但仍通过在官方机构的任职,以及展览、著述和讲座的方式,在之后相当长的时期里对中国摄影师产生影响。无论如何,这个摄影群体制造了在半个世纪中能够被公众看到的绝大部分重要图像。但从另外的角度来看,他们的大部分人,一生没有办过一次展览,没有出过一本画册。我们很难把记忆中难以忘怀的图片和他们的名字连在一起。他们中有的人在当时就未曾被提起,在当下也已经被遗忘。

袁苓

1947年4月16日,正太战役

第三纵队8旅22团突击连强渡微水河,直扑井陉县东关守敌

特别值得一提的是,在展厅里,有的照片出现了两次,甚至三次。这是因为这一展览也关心作品在不同时期的印放。如果说中国摄影史的研究在当下阶段所面对的是资料文献的匮乏,那么从美术馆的角度***的困境则是摄影藏品的缺乏。而摄影展览与摄影研究的推进,都依赖于摄影馆藏的丰富。在战争时期和新中国时期,因为物资的匮乏和工作机制的特殊性,导致战争时期与新中国时期的摄影作品,甚至比晚清与民国时期的摄影作品更加难以找寻。

战争时期的摄影原作

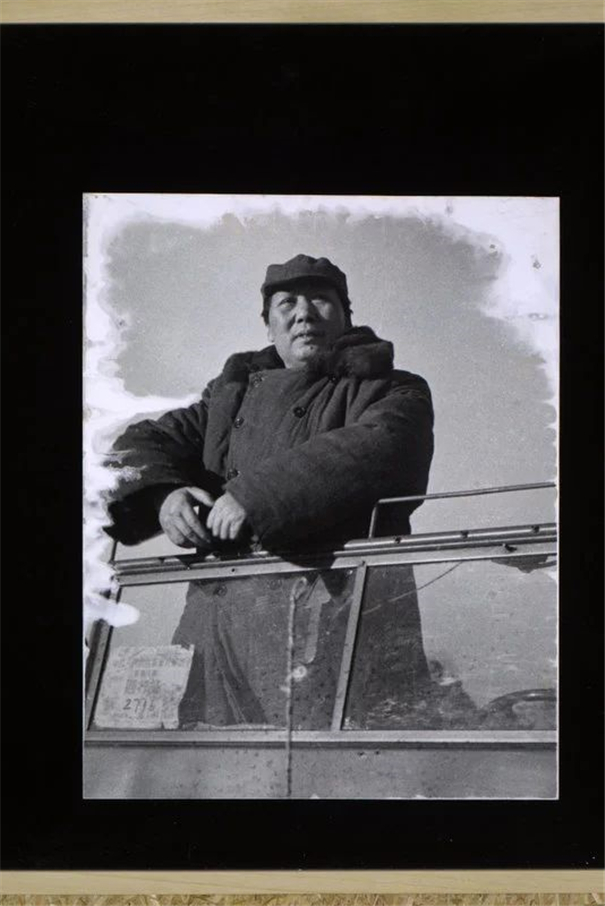

高帆,1949年3月25日,毛主席在西苑机场检阅部队

明胶银盐

在过去数年中,我们的研究团队抢救性地围绕这一时期的摄影家做口述史和家庭留存的摄影档案的整理。这些老摄影家们相继去世,但他们因学者们的努力而留存的底片、印相、手稿、木刻、日记等多种材料,成为研究艺术家的生命史和作品风格的可能。

中国摄影文献研究所藏大卫·柯鲁克档案

这些档案整理和研究成果,自2015年起,汇集在中国美术学院的中国摄影文献研究所,并作为国内卓有声誉的摄影理论与史论的学术研究与教学机构,活跃在文献汇集、学术生产和展览实践的*前沿。同时,我们也关注到,摄影家们所留存的不多的作品甚至珍贵的底片也在毁坏着。这往往因为战争时期艰苦工作条件,使得媒材的化学上的不稳定性和非专业的保存条件导致。

因此,从摄影作品的保存的可靠性,和艺术家共同制作馆藏的工艺的规范性,国内外美术馆间合作展览的开放性,摄影史论和理论的学术研究的可行性等诸多方面考虑,中国美术学院美术馆成为国内第一家专设摄影部的美术馆,并愿协同国内外的美术馆、摄影机构和研究院所推进摄影创作和摄影研究的发展。

时间的摆渡者——关于摄影与历史的札记

文 / 高士明

(一)

任何发明都将人的历史一分为二,摄影同样如此。

在摄影术出现之前,人对过去的记忆是一系列印象,平时它潜伏在意识深处,等待着追忆将它从黑暗中唤醒,如同被闪电照映出的黯夜屋宇。那时,通过写作,记忆可以固定、成型,伟大史家的生花妙笔可以使那些灰飞湮灭的人间往事重新显像成形。那时,图像之于历史是传奇般的呈现,瞬间的视觉经验尚未完全确立,“光之书写”只是在个体内心鬼魅般地成像。而在今天,现实被建构为一个巨大的屏幕,我们的周遭世界如同一部老电影,冗长、沉闷、琐碎、不着边际,我们的身体则是一部不断摄录-播映的机械。于是,摄影成为历史*直观的显现,成为事件的证据,成为历史这场赌局的抵押之物。

如果说透视法为我们的观看规定了一个空间上的定点,那么,摄影则在时间上设立了一个类似的基点。正是由于快照的出现,瞬间才真正得以现-像并进入我们的日常经验。我们的观看由此被聚集、设定在时间绵延中的某个点上,仿佛只有这个曝光中的瞬间才具有意义。因为摄影,时间被切碎了,我们得以“看”到时间的切片。然而,本雅明却敏感地发现——“照相机赋予瞬间一种追忆的‘惊颤’”。这个当下瞬间体验到的惊颤,在于曾经的另外一个瞬间的存在。那个早已消融在绵延中的瞬间,在当下的观看中被再度召唤出来。而这一切,正是通过一幅“自动”生成的图像。通过这幅图像,湮灭的现实重新在场。苏珊·桑塔格说“照片是一种凝固、囚禁难以把握的现实的方式,或者说,摄影扩展了一个被认为萎缩了的、短暂的疏远的现实。人们不能拥有现实,但是可以拥有影像——正如普鲁斯特所说,作为*具雄心的有自由意志的囚徒,人不可能占有现在,但是可以占有过去。”

然而,在普鲁斯特那里,现实位于已经过去的远方,摄影却表明了接近现实的当下之路。但这种当下与接近的结果却导致了另外一种距离——以影像的方式占有世界,就是重新体验现实世界的非现实和疏远。在普鲁斯特看来,记忆就是影像,在记忆中,现实因为疏远于当下而成为可把握的真实的场所。而照片不是实时的影像,当物体在影像中消失之前,它铭刻下负片曝光的那个时刻,这是现实消失、影像得以存在的时刻。在那一时刻和现在(我们注视着照片)之间,是一个小小的时差,当初和此刻的两次凝视将一段时光封闭起来,这是照片自身的记忆,也是黑暗中负片的悬念。摄影不只是观看,更重要的,它是记忆,并且因这记忆制造出一个新的凝望之客体。正如巴特在《明室》中提出的,摄影之“真”应该是:“这个存在过”。在拉丁文中的动词为Interfuit——它曾经在那里不容置疑地存在过,但是已经被移走了。

照片具有一种证明力。这证明力针对的不是物体,而是时间。摄像之于历史学家,如同深埋地下的岩层之于地质学家。地质学家通过岩层中固结的结构,确凿地推断出地球漫长的历史,这岩层就是静止的时间与地壳运动的证据。同样,历史学家们似乎也总在寻找那张隐秘的老照片。这绝不是说历史学家像警察那样企图依赖摄影作为某种事实的证据,而是说,历史学越来越把历史把握为一张老照片,一幅整一性的历史景观。

然而,究其实质,那张意念中的老照片只是一种历史学的安慰剂。那些在普鲁斯特处被莫名召唤回来的记忆和逝去的时光,凝成了一段影像,如同确凿无疑的证物,我们的记忆却由此被阻隔在这冰冷凝固的证物之后。正如罗兰·巴特所提醒的:“在照片里,时间被堵塞住了。……照片从来就不是一种记忆,它阻断记忆。”

(二)

从洞穴壁画到摄影、电影再到今天上万亿的网络图片,这所有影像都是我们人类通往世界之秘的一把把钥匙。影像不止是我们凝视的东西,而且是始终伴随着我们的东西,始终包围着我们的东西,嵌入、渗透到我们内部的东西,也是我们常常视而不见的东西。当代摄影家们的视觉生产就是在这一现实情境中展开。

在《论无边的现实主义》中,罗杰·加洛蒂宣称:“一个在运动、回忆、梦想、希望或恐惧中的人所看到的世界,要比一个无动于衷地透过阿尔贝蒂之窗凝视的、古典主义抽象的世界更为现实”。从当代摄影艺术家的作品中,我们可以看到这些“运动、回忆、梦想、希望或恐惧中”的主体所感受到的无穷差异之现实,可以看到他们处理这些现实感觉的多种方式。

在我这些年的观察中,当代摄影实验可以被粗略地归入以下几条线索:

摄影涂鸦,把摄影和绘画相结合是摄影术发明之初的“第一反应”,但是当前的摄影家们所追求的,却并非摄影的绘画感,而是两种制像方式的混搭和异见。摄影的数码化以及绘图软件的发达,这两种技术动力交汇在一起,使摄影拥有了与绘画同样丰富的手法和表现空间——涂抹、覆盖、笔触的挥洒和润饰……都逐渐在摄影中展露出新的可能性。

摄影剧场,不只是置景、摆拍之类的常用手法,还有对于“摄影棚”这个媒介现场的全面充分的调动。今天的摄影家们更加充分地调动起了摄影棚中所有元素的表演性,景片、灯光、道具与现场绘画的结合,构造起一个多模态的综合性表演现场。

摄影虚构,摄影不止是Snap(扑击)的刹那,不只是一个时间切片,而是发生在时空中的一系列事件。摄影内在的时间性和事件性,以及它内在的绵延打开了叙事的空间。摄影的叙事容量正变得越来越大,摄影于是呈现出一种电影感和叙事意识,这是跟传统意义上的“决定性瞬间”全然不同的画面感,有一种情节凝结在画面之中。

摄影设计,把摄影跟平面设计相结合,通过接片、拼贴等手法,摄影图像可以获得*强烈的视觉效果。摄影原本所奉行的实相原则不再重要,拍摄只是图像采集、生成的众多方法之一。

摄影拓扑,影像是时间的拓扑学,如同在时间上挖一个洞,在日常时间中构造出一种异轨的时间、另类时间。在这个意义上,摄影是对事件与时刻的命名。在现代性的经验中,我们对事件、情境的感觉已经与照相机的干预紧密联系在一起。摄影的事件性和时间性已经被某种“瞬间”经验抽空。当前的摄影艺术家们所要做的,很大程度上正是对于这种由无数瞬间垒砌起的时间经验的抵抗。

摄影作为一门实验艺术,是一种无限开放的媒介。它所面对、所呈现的现实绝不是一个外在的现成对象,也不是刻意构造出的特殊“景观”,而是远为开放的东西。当代艺术家们没有那么多来自上世纪摄影黄金时代的情结与负担,伴随着数码影像成长,摄影成为他们的实验室和游乐场。然而,这毕竟只是一些游戏和花样,扎根摄影经验本身的原始领域却始终空山无人。面对这些充满活力、丰富多彩的创作,我不禁要问,在摄影的不断开放与实验中,我们失落了什么?

在摄影术的历史上,所有的进步之礼物同时都隐藏着危险。在今天,一方面,数码影像技术与各种媒体实验极大地满足了摄影创造的冲动;另一方面,数码即时显影使古典摄影那种在黑暗中有所期待的神秘感完全消失了,数码打印使摄影越来越沦为可以随意润饰、改编的图片,沦为真正意义上的“印刷品”。摄影那种从日常经验中化凡庸为神奇的能力、那种面对平凡之物点石成金的能力正在日益衰退。影像之魅、影像的力量与尊严日益衰减,甚至摄影艺术家们直接面对现实的欲望也正在逐渐下降。

摄影频繁出现在美术馆、画廊系统当中,在中国还是近20来年的事。在这个过程中,摄影越来越成为当代艺术的一个重要部分。一方面,当代艺术中的摄影实验为摄影界带来了许多新观念、新方法、新样式;另一方面,当摄影以实验影像的方式日益走近当代艺术舞台的中心,它就越来越丧失了其在社会中的批判意识和直面现实的精神动力。

面对来自数码原住民们的摄影实验或游戏,我们需要追问:在这形形色色的影像创作中,摄影到底是作为媒介还是作为一种方法?作为方法和作为媒介具有全然不同的意义,只有方法才能构建起独特的感受力和世界感,才能不断更新我们的经验与知见。只有作为经验的摄影、作为方法的摄影,才能重新召唤出这一古典的现代技术探索现实的力量。在这个意义上,摄影并不是现实的备份或者索隐,而是现实得以实现、精神得以现身的神秘通道。

(三)

摄影从根本上就是——让不可见的被看见,把留不住的留下来。在我们惯常的经验中,摄影似乎把时光封存了起来,成为“时间的琥珀”。那循着影像的轨迹被召唤回来的记忆和逝去的时光,如同确凿无疑的证物,是存在的线索,无法磨灭的印记。同时,摄影还是现代历史的记忆器官,摄影史为我们积累下了*具现实意义的视觉遗产。

中国美术学院美术馆在全国率先成立摄影部,其初心始于2004年我们策划的第五届上海双年展,主题是“影像生存:可视者的技术”。以双年展为契机,我们在陈申、耿海等摄影界同仁的帮助下,在上海人民公园一百米的长廊中设计了一个提案现场,倡议创建一座研究性的中国摄影史博物馆。转眼间十五年过去了,博物馆、美术馆的热潮席卷中国大陆,却始终没能建立起当年我们所期许的那座研究型的摄影博物馆。

2014年,中国美术学院成立中国摄影文献研究所,邀请年青却***的摄影学者高初主持。这个研究所要做的并不止于通常意义上的摄影史研究,还包括对“作为经验的摄影”以及“影像时刻”的研究。帕索里尼说,人的一生就是一个长镜头。作为经验的摄影始终与我们的生命同构,因而可能反复重构我们与现实的关系。艺术家陈界仁曾经讲述过一个鲜为人知的影像时刻,那是在“日据”时代的台湾,日本殖民者播放日语影片推行“皇民化”教育,而本地人大多不通日语,现场需要安排译员进行实时翻译,这种译员当时被称为“辨士”。许多辨士是抗日份子,翻译字幕的时刻往往就是他们对观众们做反日宣传的时刻。于是,观众现场接受到的影像就形成了一个奇怪的结合体——皇民化的图像,配上抗日的声音。这个时刻,观众脑海中发生的,是一种悖反的、斗争中的影像。

高初告诉我另一个动人的影像时刻,发生在解放战争早期的晋冀鲁豫边区。那时,摄影在战争中起着越来越重要的作用,整个战区的视觉消息通过在街角、营房举办的临时影展、战壕中传递着的照片册页播撒到每一个战士和群众。拍照更是部队生活中的大事,每当发起冲锋之前,随军摄影师会给每位敢死队的战士拍照。这是生命中的庄严时刻,也许是***时刻。战士们隐约知道,由于物资匮乏,相机里很可能并没有胶片。但他们依然穿戴整齐,面对相机,摆好姿势,拍完生命中***一张或许是唯一的照片后,冲向九死一生的战场。

日据时代的辨士们就着皇民化影片做抗日宣传的时刻,战壕中摄影师举起空相机为冲锋前的战士们拍照的时刻,是中国影像史上的庄严时刻、决定性瞬间。那段图像与声音悖反着的影像,冲锋之前那无胶卷的摄影仪式,让我们从另一种角度思考摄影的本质。这些影像在众人的意念中传递、累积,渐而生产出一种解放的能量,转化为行动的勇气。

正是在这个意义上,中国摄影文献研究所关怀的,是作为历史的影像和作为影像的历史。它所指向的,是在对历史关系和事件的再造中建构出更多的意义、更激烈的现实和更强大的主体,是事件中不同历史线索的交错与鸣响,是历史之幽灵、光之印记中人的现身与解放。

在中国摄影文献研究所的推动下,国美美术馆正式成立摄影部,作为中国摄影史的典藏与研究平台。通过摄影部与研究所的共同努力,我们将邀请国内外的摄影家和摄影学者们一起,从历史纬度建立起中国的现代影像叙述,再现摄影与中国现代史并行发展的世纪历程,收藏、展示中国摄影的***成果,探讨摄影这门视像技术与中国现代性的关系。在这个过程中,我们所面对的,许多都会是超越“摄影艺术”的影像。这些多年前的老照片,无论是战争时代的“纪实摄影”,还是那些工作室里的所谓“艺术摄影”,抑或这些画面中人的“生命影像”,许多都已成为我们的集体记忆。它们支撑着我们的历史观,支撑着我们的历史经验。

通过这些照片,我们可以感受到与学院里学的、画册上看到的完全不同的摄影,这些摄影经过血与火的铸炼、历史与岁月的磨砺,因而凝聚出一种动人的力量。这种力量来自照片中那些无名的山河、无名的人群,沉默、凝结、安详、强大。

摄影显影的时刻是时间定影的时刻。在我们的经验中,照片展现的仿佛是历史长河凝固的一瞬,然而照片背后每一位摄影者的一生都是一条河流。那些凝固下来的时刻,那些决定性、非决定性的瞬间与片刻,无论对被拍摄者还是拍摄者,都是连贯的生命史的一个部分。摄影不只为时间定影,还让时间显影,不只为历史存档,还让生命现身。从这些摄影中,我们可以感受到一种欲望,就是——让消逝于历史长河中的无名时刻与无名的“人们”重新现身。

历史不是冷静的史料研究,而是一种照面,一种看见。面对照片,我们看见那些风尘仆仆地行进在山河岁月中的战士的背影,看见他们九死一生的命运。通过这些凝固的照片,我们与某些时刻照面,与照片中的那些人照面,与照相机后的那个人照面。

这些照片让我们反思,究竟什么是所谓的“摄影艺术”?摄影绝不只是这个“世界图像时代”的景观机器,它同时构造出自我批判和自我创生的能力——把握时机与气象的能力,化凡庸为神奇的能力,在刹那中穿越时间的能力,为世-界造像的能力。保罗·瓦雷利很早就发现,柏拉图的“洞穴比喻”所描述的其实是一个巨大的暗箱,我们所身处其中的世界,只是上帝眼中的一张负片。于是,摄影师就成为这张潜在的负片的冲印师。季-洛度说“真实并不属于这个世界,每隔十年它的光芒才会再次闪现。”摄影的任务就是要将这光芒闪现记录下来。而影像时刻恰恰是真实得以闪现的时刻,世界得以一次次现-象的时刻。通过这些照片,我们再一次地遭逢这些时刻,它们不只是时间的琥珀,还是时间的种子。因为照片不只是封存,还是开启时光的钥匙。

此刻,我想起高帆先生拍摄的1949年天安门城楼前那些无名者的背影,那是一个时代落日时分的晚照,也是一个正在到来的新时代的讯息。这张照片揭示出摄影的历史性,它同时粘连着过去与未来。这就是摄影的本质——摄影是时间的摆渡者。

高帆,1949 年 2 月 9 日,北平各界群众聆听叶剑英市长在庆祝北平解放大会上的讲话