Q:你说你强烈认为,摄影不是用来说服别人的。如果不是说服,那么摄影应该扮演着什么角色?

A:我拍了一生的照片。这个我们居住的世界是值得我们去不断求知和探索的。我去过世界各地,我发现当你旅行的越多,你就会发现越多的文化和国家,也会发现越多人的共同之处。我们其实都是一样的。

你知道我还学到了什么吗?最贫穷的地方,往往人们是最友善的,最愿意互相分享和帮忙的。无论你是哪个种族、哪种颜色的皮肤,妒忌、仇恨、耻辱、对**和权利的狂热,出现在世界每一个角落。很多东方的国家,以及中东地区,在过去五十年里有很大的变化。他们正失去他们的传统和信仰。所有的东西都变得很现代化。这是多么不幸的事情!

Q:“看”和“看见”有什么不同的地方吗?

A:人们会在座谈会上或者在晚宴上花几个小时去谈论这两者的区别,不过我认为两者是一样的。在摄影的世界里,我们有我们自己的语言。当我们赞扬同伴时,会称赞他眼光独到。

Q:你见证了这个世界的变化:第二次世界大战、冷战、非洲各国的独立、民权运动、世界一体化。有没有哪个事件对你触动很深?

A:没有特别的事件。我希望法国带着财富和知识到非洲去,而不是带着有色眼镜看非洲。我们也对共产主义不抱幻想。共产主义看上去是一个对世界公平的美好愿望。但很多人并不认同它。

但我们也对资本主义失去幻想。

是的,这很有意思。这只能总结说明,任何极端的纯粹都会带来盲信和狂热。只有文化才能让这个世界变得更好。**、雄心、嫉妒,对我们来说一无是处。在现代社会中,所有的事情都是用**定义的。但是我们的价值观在哪里?文化——艺术、写作、摄影,这些才能让我们的世界更加好、更加光明。

Q:你曾经说过:“一张好的照片是一个惊喜:我的相机已经准备好要抓拍了。”这是你描述这种艺术的方式吗?

A:摄影,不是要拍摄某一个事物,而是我通过摄影,能从中有所学习。是作品让这个媒介变得有意思。打个比方,当我走在人群中,我不是寻找某一张面孔,而是寻找一张照片。你明白当中的不同吗?当我通过镜头看待这些的时候,我看到的是一个长方形,然后通过它去看见线条的协调。

照片最重要的就是几何结构。有人说,“我从不相信‘天赋’一词。努力,就是一切”。我不同意。我认为,一个真正的艺术家,应是一个有天赋的人。努力很重要,但不足够。努力是不能与天赋平等而论的。对于我来说,天赋是点睛之笔。而我有这样的一双眼睛。

当然,就像钢琴家要每天练10小时才能成才,画家要每天画12个小时的画。同样的,摄影中,我们需要很多的练习。我们练习的越多,看见的东西就越多,就会拍的越好。练习足够多了,无需天分,练习也可以练就敏锐的视觉。这并不是买了很贵的器材,阅读基本手册指南就可以达到的。花时间,去挖掘那点睛之笔,就是我对摄影艺术的狂热所在。

Q:可以说,摄影就好像是记录世界的文件夹一样吗,记录着它的冲突和美好?

A:一个摄影师,不应该错误地想着TA能改变世界。没有照片可以达到那样的效果。摄影师也不应该把自己看作是信息的传送者,因为这样会失去自由。一旦你错失了一个瞬间,你就错失了所有。我们就能拍好的照片,我们用一生的时间去成为一个好的摄影师,切忌先入为主,应该怀着开放的心态,去和人们交谈。这是我们拍照的方法。

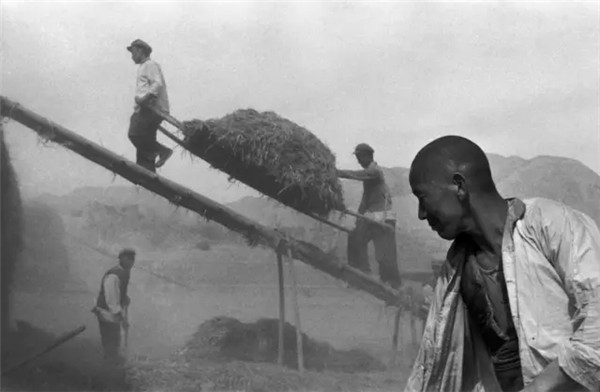

“甘肃,年轻人白天下地劳动,晚上在学校学习。中国北方的冬季很萧瑟,山里的人们穿着打满补丁的衣服过了一代又一代,这些上夜校的农民除了添了一顶毛泽东式的帽子,其他方面没有改变。”

▲1957年的北大宿舍,我真正想拍的是这位扎着长辫子的女生以及她穿的裤线分明的裤子——这在当时不能说是革命的象征;这位女生当时正在做一件个人主义的消遣:织一件毛线坎肩。

这是此时这个国家的干部必穿的服装,四个口袋象征着中国的四个传统美德:仁、义、礼、信。曾经三起三落的邓小平,正在领导中国跨过一道门槛,他对未来充满了信心,他将与他的国家一道再次创造令人骄傲的历史。

2010年,87岁的马克·吕布再次来到中国,他的个展在上海开幕。3月的上海阴雨绵绵,步履蹒跚的马克·吕布又去了那些熟悉的街道,不停地拍。马克·吕布晚年得了帕金森症,但他依然坚持用胶卷拍摄,只是换成了ISO3200的胶卷,他正是用颤抖的手拍下了***的中国之行。

“那天,上海的天空乌云滚滚,雨下个不停,马克非要去上海大厦拍江对面的浦东。……他兴奋得不得了。平时他会手抖,但拿起相机,一点都不会抖。” — 肖全

这是马克.吕布***一次踏足中国,自此之后,传奇不再。