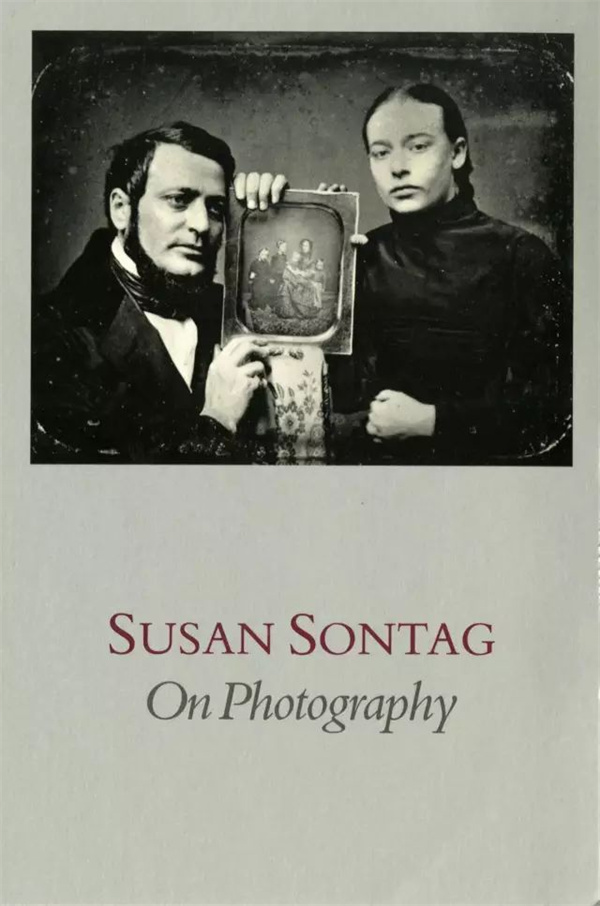

选自:《论摄影》,苏珊·桑塔格著,黄灿然译,上海译文出版社

苏珊·桑塔格(Susan Sontag,1933-2004)

在今天的**,只有两种现实为人所知。我们把现实看成是无望而又有趣的多元。在**,一个被定义为可供辩论的问题,是一个存在着“两条路线”的问题,一条是错的,一条是对的。我们的社会认为应该有一个包含各种不延续的选择和看法的光谱。

他们的社会是围绕着一个单一的、理想的观察者建构起来的;照片则为这一“大独白”尽他们的一份绵力。对我们来说,存在着分散的、可互换的“观点”;摄影是一种多角色对白。**当前的Yi识Xing态把现实定义为一种历史进程,它由各种反复出现的双重性构成,有清晰地概括的、包含道德色彩的意义; 过去的大部分都被简单地判定是坏的。

对我们来说,存在着多种历史进程,它们具有复杂得惊人和有时候相互矛盾的意义; 存在着各种艺术,它们的大部分价值则来自我们对作为历史的时间的意识,摄影即是如此。 (这就是为什么,时间的流逝为照片增添了美学价值,而时间的伤疤则使被拍摄对象更吸引而不是不吸引摄影师。 )

圣克莱蒙精神病院,1979年,by Raymond Depardon

有了这个历史观念,我们证明我们这个兴趣是有价值的,也即了解数目尽可能多的事物。**人获允许的对历史的唯一利用,是说教式的: 他们对历史的兴趣是狭窄的、道德主义的、畸形的、不好奇的。因此,我们所了解的摄影,在他们的社会中没有地位。

摄影在**所受的限制,无非是反映他们的社会特色。一个由某种意识形态所统一起来的社会,这种意识形态是由残忍的、持续不断的冲突构成的。我们对摄影影像的无限制的使用,则不仅反映而且塑造我们的社会,一个由对冲突的否定统一起来的社会。

我们关于世界的观念——资本主义二十世纪的“一个世界”——就像是一种摄影式的概览。世界是“一个”不是因为它是统一的,而是因为若对它的多样化内容作一次巡阅,你看到的将不是相互冲突而是更加令你目瞪口呆的多样性。这种有谬误的世界的统一,是由把世界的内容转化为影像造成的。影像永远可兼容,或可以变得可兼容,即使当它们所描述的不同现实是不可兼容的时候。

苏珊·桑塔格《论摄影》英文版书影

摄影是一门挽歌艺术,一门黄昏艺术。大多数被拍摄对象——仅仅凭着被拍摄——都满含感染力。一个丑陋或怪异的被拍摄物可能令人感动,因为它已由于摄影师的青睐而获得尊严。一个美丽的被拍摄物可能成为疚愧感的对象,因为它已衰朽或不再存在。所有照片都“使人想到死”。拍照就是参与另一个人(或物)的必死性、脆弱性、可变性。所有照片恰恰是通过切下这一刻并把它冻结,来见证时间的无情流逝。

摄影对世界的认识之局限,在于尽管它能够激起良心,但它最终绝不可能成为伦理认识或政治认识。通过静止照片而获得的认识,将永远是某种滥情,不管是犬儒的还是人道主义的滥情。它将是一种折价的认识——貌似认识,貌似智慧;如同拍照貌似占有,貌似强奸。

正是照片中被假设为可理解的东西的那种哑默,构成相片的吸引力和挑衅性。照片之无所不在,对我们的伦理感受力有着无可估量的影响。摄影通过以一个复制的影像世界来装饰这个已经拥挤不堪的世界,使我们觉得世界比它实际上的样子更容易为我们所理解。

巴黎寺院街,1838年,by Louis Jacques Mand Daguerre

摄影是自我与世界之间固有的一种暧昧联系的范例——在现实主义意识形态中,它表现为有时要求在与世界的关系上泯灭自我,有时授权在与世界的关系上采取侵略性的态度,对自我加以赞美。

照片在教导我们新的视觉准则的同时,也改变并扩大我们对什么才值得看和我们有权利去看什么的观念。照片是一种观看的语法,更重要的,是一种观看的伦理学。

虽然相机是一个观察站,但拍照并非只是消极观察。就像窥淫癖一样,拍照至少是一种缄默地、往往是明白地鼓励正在发生的事情继续下去的方式。拍照就是对事情本身、对维持现状不变(至少维持至拍到一张“好”照片)感兴趣,就是与只要可以使某一对象变得有趣和值得一拍的无论什么事情配合——包括另一个人的痛苦和不幸,只要有趣就行了。

虽然人们会觉得相机确实抓住现实,而不只是解释现实,但照片跟绘画一样,同样是对世界的一种解释。尽管在某些场合,拍照时相对不加区别、混杂和谦逊,但并没有减轻整体操作的说教态度。这种摄影式记录的消极性——以及无所不在——正是摄影的“信息”,摄影的侵略性。