摄影师袁小鹏在上海街头举起相机时,总会下意识地翻转镜头,采用竖构图。拍到后来,SD 卡里的几百张照片几乎没有横构图,他自己都觉得有些不自然。“这可能是我对城市的一种理解,很多时候镜头需要竖过来,才可以把一个建筑放进去。”

大约从 2012 年开始,袁小鹏注意到一股出现在 Tumblr、Instagram 等图片社交平台上的街头摄影新潮流。全球的年轻摄影师好像盯着同一个命题。他们记录城市的视角,和上一代美国、日本的摄影师不一样;城市摄影师的镜头不再关注地标性的建筑、表达城市居民的生活和情绪,而是“带着共同的任务:起床、出门、拍摄,以*快的速度上传作品,高大的建筑外墙、成排的玻璃窗成为*频繁出现的图像”。

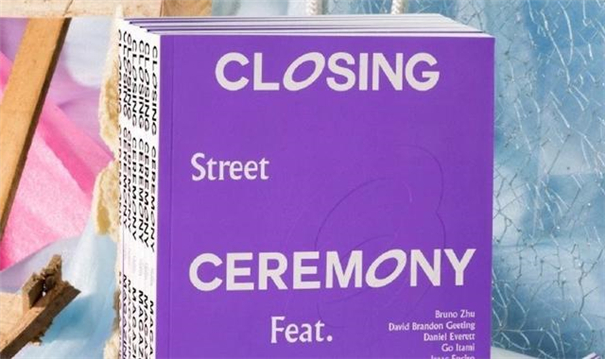

这一观察,后来成为自出版工作室 Same Paper 于 2017 年印发的杂志 Closing Ceremony 创刊号 Street 的主题,内容包含 11 位全球各地的摄影师在城市街头拍摄的作品。袁小鹏的 12 张作品也出现在杂志中,标题是 “Vertical”(垂直)。

Vertical

2013 年,袁小鹏和同事王义军创办了 Same Paper——*开始,只有一个在微博上分享各式各样艺术书,摄影、时尚杂志的微博 SameStuff。没多久,他们就想干脆做一本自己的书,陆续有了 11 本摄影书,1 本杂志,以及一家经营了 3 年,藏在上海弄堂,时不时举办活动的独立书店。

Same Paper 在推荐一名摄影师时惯用的词语很朴素:喜欢摄影师 A。一个具有私密感的动词,但去掉主语,显得不那么强势。无论是自出版的摄影书,书店里选购的大量刊物,或是 Same Paper 自媒体账号上分享的内容,都凭借一种模糊的趣味在过去五年吸引了一批粉丝。以至于 2018 年夏天他们决定把书店关闭的时候,二十平米的小空间在***三天的开放日里挤满了人。

书店关了之后,王义军为了“专注于搞音乐”而离开,袁小鹏和 Same Paper 转移到线上,靠翻译国外杂志采访、推荐摄影师的栏目维持日常更新。不久前,他们又突然预告了第二期杂志和快闪店:“别担心!我们还在!”

很难一句话简单概括 Same Paper 「喜欢」的摄影师和出版物是什么风格——既没有纪实摄影对“决定性瞬间”的痴迷,也很少见到传统新闻摄影的“人文”,取而代之的是城市的微观细节和亲密到过于赤裸的肖像,观看者从这些缺乏叙事的画面中发觉幽默跟诗意。

他们也爱推荐“不好好拍照片”的摄影师,那些触碰媒介边界的作品。比如把截屏软件当作相机、电脑游戏当作现实世界的明尼阿波利斯摄影师 Dylan James Nelson,或是利用 Photoshop 夸张处理图像的小林健太。

Same Paper 的日常推送

“比较新的那种影像方向的出版物,在国内其实没有。”袁小鹏告诉《好奇心日报》,他认为很多中国的摄影书还只是停留在记录、印刷美好图片的阶段,他更倾向于用摄影作品去表达、充实一个清晰的主题。“从杂志开始,我们用更多编辑的视角做内容,希望以这样子的方式让年轻人来理解新的视觉文化,有更多东西可以让年轻人来读。”

一

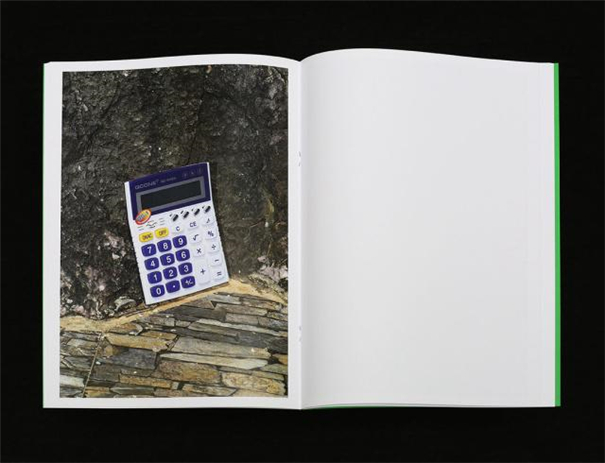

经过 6、7 个月的排版、工艺,Same Paper 成立后的第一本刊物 Free Park 问世。它有很多独立出版物的那种一眼可辨认的“特质”:采用接近报纸的纸张和无装订格式,这种纸张对数码照片和摄影绝非***选择;封面是袁小鹏打扮成 Same Paper 的标志,一个勃起的小男孩的摆拍;排版时,故意加入三叶草的 Logo 伪装成商业广告,或是用错乱并置和碎片处理的图像向摄影师 Wolfgang Tillmans 致敬。

Free Park

Free Park 里面的照片,拍摄于袁小鹏从家乡江西来到上海生活的 2010 至 2013 年间。他在介绍语里写:“来到上海的这段时间,我开始拍摄大量的快照,或是用拍快照的方式进行摆拍,这期间其实拍摄了很多失败的照片,所以选择用报纸的粗糙质感印刷出来。”

Same Paper 早期几本出版物都有稍显稚嫩的私人色彩,概念先行,再用影像充实。一些画面基于袁小鹏的个人体验,比如 2016 年共享专车兴起时的这本 Daddy Got A Stinky Mouth ,少了出租车的玻璃挡板,让乘客与专车司机构成了一种更亲密的关系。

Daddy Got A Stinky Mouth(2016,50 页,印量 30 份)

“Uber 和滴滴的大多数司机都是中年男性。在这些付费服务的汽车里,某些时刻,我身边的陌生人感觉更像是我的家庭成员,尤其是父亲。当我们在如此近的地方交谈时,我经常闻到他的口臭,或者*终,他也闻到我的。”

A Tour in Vertical:内容是袁小鹏 2015 年 10 月和父母去普吉岛旅游时拍摄的部分照片。(2016,52 页,印量 30 份)

“那天岛上的天气一直在变化,时而晴天时而暴雨,游客们在海岛上的着装,以及色彩饱和度很高的旅游用品,还有充足的光照,等等这些都让我兴奋极了。于是在短短一天里我一共拍摄了 300 多张照片,大概是不同天气里的色彩,还有船上其他游客的小动作,反正是一些乱七八糟的东西。这些照片一直存在当时用的那张sd卡上,直到*近有一次整理照片时才翻出来。发现几百张照片全都是竖构图,居然没有一张横构图。”