出发走318的前一天晚上,开会,要每个人讲讲自己是什么性格,张宁说自己,六个字:“会讲究,能将就。”这是句接着地的人话,他就是这么一人,这么个性格,随遇而安、拎得清,反正都可以。“不能需要你讲究的时候,你将就;让你将就的时候,你一直讲究。”

就这么着,去年夏天,他和团队一起上路了,没喊什么豪言壮语,这种事情他太不擅长了,就带着一部并不牛逼的相机,开着自己的车,50天,拍了我们完全没见过的318出来。很多人是从微信朋友圈看到他的作品的,不是震撼人心、艺术大师、壮阔山川、民族风情的,是日常、有情感、放松的,去地域化的人事物,局部的、细节的小心思。

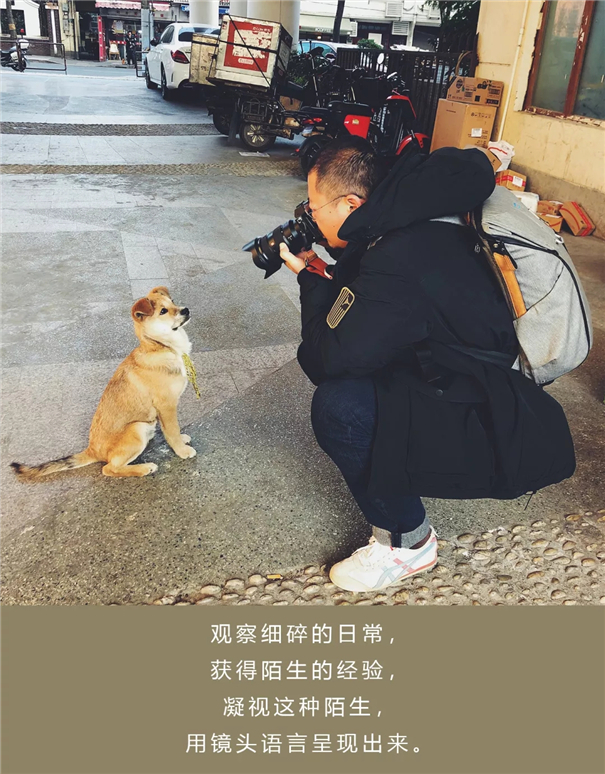

一个在拍摄上没有宏大野心的人,不会面面俱到,八面玲珑,但有作为一个人该有的分寸感,会分场合,会识趣,尽量不给人添麻烦,也不让别人尴尬。观察细碎的日常,获得陌生的经验,凝视这种陌生,用镜头语言呈现出来。

嗯,这很张宁。

张宁不是西部山川的疯狂爱好者,没有那种亢奋激情的“必须、一定”,只是正好要去,可以拍,从没有想过什么拍到***。这让他能冷静、克制,不功利、不讨好地去观看所经之处的人事物,“他们和我们一样,区别都是曾经去过的人他们主观的定义,他们总说藏地的人多虔诚,看得多开,多豁达,我觉得那只能代表他个人。”

他说自己的照片,基本都是抓瞎抓出来的,正好那个状态在那里,那个人在那里,就拍到了。“真的不知道能拍到什么东西,只有去了才知道,碰上什么就拍什么,随遇而安,碰不到就拍不到了。”如果一开始就计划好,准备好,在他看来,就没有意义了。

回想印象特别深的瞬间,张宁想到的是七十二拐遇到的三个小孩。“前年我们也走过318,只要碰到小孩,给他拍照,他就会要钱,我经过这三个小朋友,觉得他们脏脏的,又很腼腆,想拍下来,拍的时候他们开始摆姿势,拍完并没有人过来问我要任何东西。”张宁当时坐在车里,说有点难受,于是大家给了孩子们很多吃的。“我的预设是,他们就是为了有所求才这么做,其实他们不是,就是寻常人家的孩子,在那里玩,拍照的时候,他们也很拘谨。我只是用惯性经验,带着偏见去看他们了,其实人家并没有。”

张宁喜欢在安静处观察人,拍人,也很擅长捕捉人的情绪。“情绪这种东西,说得*简单就是高兴或不高兴,不是说所有人在那里笑,我都想去拍,只是正好这个人的笑,感染到我了,我会去拍。”他在色达的山上抓拍到一张照片,两个人各看各的方向,漫无目的,他拍下后,给他们翻看自己之前的照片,翻到了前几天在白玉县亚青寺拍到的一对骑摩托车的父女,那个人说,这对父女是他的亲戚。

抓瞎的惊喜。没有任何心理预期,突然来了一个东西。可能今天一天什么都没拍到,明天拍了很多,不是准备来的,准备好了,就不会惊喜了。用老王的话说是:“我们以前看过一家咖啡馆的slogen:遇见就遇见,错过就错过。”

一路上,张宁每天会整理照片,把当天的废片删掉。按了将近一万次快门,拍了五六千张照片,***选出能用的五六百张。每隔半个月或一个月,回头看,当天觉得好的照片,不满意了。“我看不上我过去的照片了,不能说现在一定比过去好,可我想比那个时候好。很多照片,你在手机里看,觉很不错,一旦放大,很多不好的东西也会无限放大,比如旁边有个大的矿泉水瓶,我当时为什么没有看到。虽然后期ps都可以做,但我想的是,前期能拍好,尽量不去做后期。”

和传统的记录摄影不同,张宁的创作在纪实风格上,加了个人的主观创作和思考。他在路上拍过一张电线维修工的照片,这张照片有张原图,地面很低,拍照角度显得它在很高的地方,像在云中漫步一样美。“其实,摄影技术在骗你,只是一个构图,让你觉得他在很高的地方。我会放裁剪过的照片,让读者无限想象,有多高,下面有多深。但是如果有照片分享会,我会告诉大家这张照片是怎么来的,为什么我会这么拍,这么构图。”

这就是张宁,诚恳,说大实话。“我完全没想过别人会不会喜欢这样的照片,我就是选那张让我*舒服的照片,它可能没有多大的含义,或让人一看很震撼,但能让人舒服。”