生于1970年代的严明在从事摄影前改行过多次。大学毕业后,他做过中学老师、摇滚乐手、杂志编辑、唱片公司企宣、报社记者。2010年,他选择辞去公职,成为一名自由摄影师,一个专业的游荡者。过去二十年,他曾在苍茫大地、山河旷野中跋涉,也曾在村镇郊野、社会边缘逗留。他把镜头对准那些极易被忽视的角落:泰山之巅微弱的小灯箱、嘉峪关雪中翩然的舞者、四川安岳因千年风化而面目模糊的佛像、湖北宜昌长江边独自怅望的青年……与严明的一再改行一样,时代也在进行着一场场动迁,而他的作品在某种程度上记录了中国传统人文的留存与消逝。

严明***新摄影作品集《昨天堂》日前出版,收录了他于2007-2021年拍摄的、从未正式结集发表过的108幅作品。与他此前的摄影随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》《大国志》《长皱了的小孩》等作品相比,《昨天堂》的文字含量极少,是一本单纯的摄影画册,大部分篇幅都留给了照片。在近日举办的新书发布会上,严明表示,这是他有意促成的结果。在他看来,成为摄影师就意味着用镜头来表达,文字的解释越少越好,这样才能将感受和理解作品的权力完全交给读者。在活动现场,严明与观众分享了部分摄影作品背后的故事,并与几位嘉宾一起畅谈了他们眼中的传统人文与摄影艺术。

《昨天堂》

严明 著

新经典·琥珀 | 北京十月文艺出版社 2021-9

摄影的错觉特别有魅力,错觉变得比真实更真实

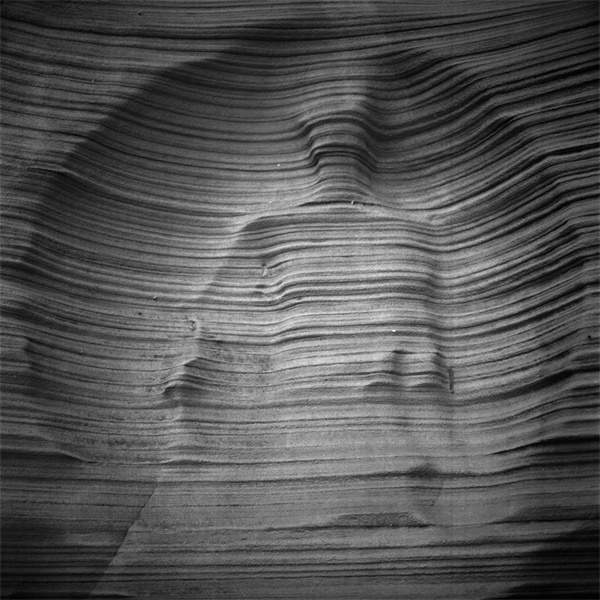

四川安岳的山间有不少摩崖石刻造像,宋代居多,造型精美。严明曾两次来到这里,***令他震撼的却是一座小山巅上的一个几乎失去面目的佛像。由于这一带的山石多为砂质,加之位于迎风面的缘故,这片造像竟逐渐风化了。如今,我们无从知晓佛像的表情和面目,只能隐约看出它原先是坐姿,手搭膝上,留下***后一抹的宝相庄严。在严明看来,与别处相比,这座佛像多了一层精美之外的慑心力。这种摄心力来源于时间的流逝,正如严明在《昨天堂》中所说:“照片是时间的偈语,每一声快门都是送别。”

《风化的佛 安岳》,2020(图片来自《昨天堂》,以下同)

对摄影师而言,起初拍摄照片的瞬间更多是一种“不期而遇”,至于其中到底附着了多少意义和价值,还需要经历一个从懵懂不明到渐有把握的过程。《昨天堂》中的很多照片都是严明在多年之后回望时,发现底片上又逐渐叠加了时间,累积了额外的情绪,有了新的感触,才重新将其作为独自成立的作品呈现在读者面前。

一张令人印象深刻的作品是《长江边的小职员 宜昌》。这张照片摄于十年前的一个夏日傍晚,一个骑自行车的男青年来到夷陵大桥东边的下游江岸,他把黑色公文包在后座夹好,走到水边,看到近岸水中有一块石头,他便跳了上去,向下游远方眺望。仔细看这张照片会发现,男青年穿着正式的西裤、皮鞋,短袖白衬衣束在腰带里,露出一串钥匙,很可能是一位小职员。但他叉起腰远眺的样子又显得十分抒情,有踌躇满志之感,用严明的话说,“像一次小规模的君临天下”。如今隔了十年再次看到这张照片,严明忽然开始猜想这位男青年过得怎么样了,是否志得意满,做了自己的“君王”?虽然无从得知,但他仍可透过照片回望十年前那个站在山水雾气间的背影。

《长江边的小职员 宜昌》,2010

在活动现场,画家徐累表示,他从严明的作品中看到了一种情怀。“中国人有一种山河故人的情怀,每朝每代都有,从李白到刘禹锡,这种情怀一直延续到后来,在他身上这个循环没有断,这个是非常值得去褒奖的。”徐累认为,从严格意义上讲,摄影一定是现实主义的、写实的,真正好的摄影师能够在社会关怀和社会现实当中,让现实的两块石板的缝隙里长出草,这种突然出现、特别奇异的部分正是摄影的有趣之处。严明的照片就体现了这一点——作品里面都是谎话,可它又是真实存在的。

徐累还提到严明的摄影有明显的个人风格,“他的摄影每张照片都是一个个体,不像很多西方摄影师拍的群像或者抓大场面。单个的(照片)里面非常有力量,一旦把它放到空旷的地方特别有孤独感。”这些作品也让他联想到罗兰·巴特曾说摄影的魅力就是“此曾在”——一个画面曾经存在,摄影将它转变成一个平面的东西,平面的东西又会反过来触发你的灵感。《昨天堂》中的很多场景只是日常中莫名其妙、非此非彼的一个瞬间,但摄影却可能创造出一种错觉,变成其他的隐喻。在徐累看来,摄影的错觉特别有魅力,错觉变得比真实更真实。这也是他看严明的作品非常有感触的原因,“在一秒当中你要反映出你的构图、你的立意、你的思想深度。”

编剧史航对此表示认同。他认为,人身上很多东西自己看不见,摄影师拍下的故国山河、山河故人,有时候长出来的东西未必是那个地方的人知道的事情,甚至当事人都以为没有发生。“在这本书中,谎言比实话更多地记录了有关时间的东西,因为谎言的涵盖性更强。”

摄影师不对画面所有元素负责,把解释的权力留给别人

严明介绍道,他的前一本画册《大国志》更多体现的是去的地方多,“走得很累”,而《昨天堂》中的作品则反映了他在视觉和精神层面上感受到的震撼。一个典型的例子是《雪地灯箱 泰山》,这张照片摄于2017年底,严明第①次登上泰山,画面中是一只安置在雪地中的灯箱指示牌,乍看之下平平无奇。但严明在看到它时却十分感动,“天还没亮,一只小灯箱亮着弱光,它应该在这泰山之巅的雪地里睁了一夜的眼睛,为温暖的生意努力付着凄清的成本。”

《雪地灯箱 泰山》,2017

《雪地舞者 嘉峪关》也是一张看似简单的照片。它拍摄的是嘉峪关偏僻地界的一个生态园,门旁假山前有一尊跳孔雀舞的舞者雕像,大概是一个水泥制品。“平时你不会觉得多美观或者多艺术,但是好巧不巧,(那天)下雪了,它出现另外一种劲儿,跟自然的东西突然产生融合,”严明说。披雪而舞的雕像在那一瞬间令摄影师怦然心动,其舞姿也因大雪而变得凄艳孤傲。

《雪地舞者 嘉峪关》,2020

有时,照片本身的内容并不重要,而是作为一种媒介传递出特殊的信息。严明曾在甘肃酒泉阿克塞附近的一座山边,随手拍下一片废墟上的壁画,照片中可以依稀看出画了一立一坐两个人。后来他才得知,这幅画是艺术家庄辉所画。上世纪90年代的一个夏天,庄辉和朋友从洛阳骑自行车前往拉萨,途径阿克塞并在招待所认识了当地姑娘牟莉莉。她对两个文艺青年的骑行壮举十分惊奇,热心带二人在当地游玩。后来几年他们偶有通信,但***终失联了。二十多年后,庄辉故地重游,发现县城已成废墟,牟莉莉更是无从找起,于是他将二人的合影画在墙上,以作留念。

《废墟上的壁画 阿克塞》,2016

严明说,这张照片没有什么可看的,他把照片放到画册里是为了体现“照片可能成为故事中间的关键线索”。这场故事的开端正是摄影,而图像是贯穿整个故事的情感文本,是友情可能重寻的密语。在史航看来,这张照片特别像一个漂流瓶,是记载人间故事的媒介。“有一天你打开了,不仅发现里面有信,连写信的人都在里面,这非常有趣。”

史航将摄影师和画家的角色比喻为“打鱼的”和“卖鱼的”:摄影师像打鱼的,网下去不知道有什么,反正这一网都是他的;画家像卖鱼的,他摆摊,知道有几条鱼,因为每一笔都是他亲自画的。摄影师拍完之后可能很久才发现照片中有什么,他所发现的东西不是按下快门那一刻总结的,而是慢慢显示出来的。“所以绘画和摄影的意义都是由时间***后完成,但是一开始有小的区别——画家对画面出现的一切负责,摄影师不对画面所有元素负责,他更应该把解释的权力留给别人,”史航说。