徐勇个展《这张脸》(This Face)的海报

中国摄影家徐勇的个展《这张脸》(This Face),即将于 7 月 16 日在日本横滨“BankART”美术馆开幕。这应该是疫情期间,中国艺术家在海外成功举办的为数极少的展事之一。《这张脸》是摄影家在一个普通工作日的十七小时内拍摄的五百一十三张人物肖像作品,“被摄体”是同一位主角——来自东北的京漂性工作者紫 U。当我们顺着一天的时间线,依次观看这五百一十三张“时间切片”时,仿佛能读出紫U不同的工作状态,以及在不同的状态下,由那张静默的脸所讲述的情绪、生活和故事。

本文是该个展的序言。在文章中,艺术评论家刘柠为我们介绍了《这张脸》的创作背景,同时也追溯了徐勇过往三十年在艺术风格上的变化。从《胡同壹佰零一像》《小方家胡同》,到《解决方案》《十八度灰》,徐勇创作理念的蜕变几乎折射了整部摄影史的嬗变——从用镜头和胶片记录图像,到用图像去捕捉和表现远超出图像本身的东西。

徐勇:时间的切片

撰文:刘柠

徐勇出道早,是摄影圈的老炮。1980 年,《北京日报》举办公开摄影比赛“北京一日”,应该是“文革”后的首次,徐勇以一张摄于北海公园内的黑白摄影参赛。后作品在报纸上发表:以五龙亭的边缘为框架,把女教师为一群中学生做游园讲解的场面纳入“相框”内,背景是远处的白塔。彼时,北海公园甫结束长达七年的关闭,重新开放未久,市民对这处与中南海一水相连的神秘“官园”充满了想象。那幅作品构图均衡,格调清新,全无意识形态色彩,有很强的视觉性,不意斩获二等奖。徐勇受到鼓舞,从此踏上了创作之路。

八十年代中期,他在北京广告公司任专职摄影师。时值中日关系蜜月期,日本产品海量涌入中国,日系广告铺天盖地。作为当时首都***国营广告公司的摄影师,徐勇有机会参与电通、博报堂等日本广告公司主导的广告摄影和电视宣传片的制作,尽管是服务于特定客户的商业摄影,但他却从中习得了艺术创意及其技术呈现的一整套方法。后来的事实证明,这些从现场学来的技法,一点没糟蹋:他在胶片上呈现的中国——从鲁迅故里、黄河故道等“乡土中国”,到一系列社会性事件,不仅是珍贵的历史记录,同时也具有极高的完成度和审美性。拍摄于 1989 年下半年、于翌年出版的摄影集《胡同壹佰零一像》(浙江摄影出版社,1990),是赶在北京建城史上前所未闻的超大规模开发破土动工之前,对静谧的胡同的一次深情回望。

徐勇作品:前井胡同(1989年)

不过,随着创作实践的深入,摄影家的艺术视野和创作理念都发生了微妙的变化,单纯的记录,哪怕是美学上无懈可击的影像记录,也殊难使他满足,他甚至质疑国内媒体上甚嚣尘上的所谓“纪实摄影”(Documentary Photography)的提法,并惹起了一场不大不小的笔墨官司。与此同时,他开始关注和思考摄影背后的逻辑问题,尝试在记录中,融入观念要素,或者说是在一种艺术观念的支撑下,展开创作活动。用他自己的话说,“摄影到了今天,它的图像成立已经不是简单的感性的东西,其背后的逻辑理性很复杂”。

事实上,这种观念摄影,已然超越了传统摄影的畛域,成为当代艺术的有机构成。因有明确的问题意识及贯穿始终的逻辑,作品的张力大大强化。如同样是表达对城建、拆迁问题的关注,2003 年出版的摄影集《小方家胡同》(中国摄影出版社),被摄体不再是胡同本身,而是生于斯长于斯的胡同原住民。而且,那些原住民并不是通常意义上单纯的被摄体,而是摄影家所构筑的整体艺术观念的表达主体,像一场大型 COSPLAY 似的,胶片记录的每个人都是参与者。那些面无表情的男女老幼,身穿居家服装,或干脆赤裸上半身,手持写有姓名、出生年月和身份的卡片纸,或全家或单独或怀抱宠物,或坐或立于灰砖墙前,曝光于彩色胶片上的肖像摄影,静静地向空气中释放着个体的压抑,画面有种预言般的不安氛围。果然,两个半月后,小方家胡同夷为平地。摄影集中的***后一帧:立在瓦砾中的三脚架,透过三脚架上机械单反相机的取景器,前方是模糊的天际线和一排高耸的塔吊。

徐勇摄影集《小方家胡同》(中国摄影出版社,2003年)

这种拍摄者与被摄体互动式的观念游戏,后又被摄影家进一步发展,成了一种全新的摄影语言,更加富于多义性。在题材上也超越了对胡同保护、城市化等社会现实问题的关注,而切入对摄影本质、对性的思考与表现。

如 2010 年出版的摄影集《十八度灰》(18% Gray,Timezone 8 出版公司,2010),摄影家试图打破相机的机械相似性对摄影媒介表达的限制,探索了图像与光的关系。所谓“十八度灰”,是借用摄影感光原理中的一个技术概念。拍摄方式是将相机的镜头与机身分离,在二者之间加装一个长约十厘米的连接圈。改装后的相机虽无法实现调焦与对焦功能,但摄影记录光的原理并没有改变。摄影家携这台“百无一用”的相机,拍摄了三十六处有生命记忆的场所,如童年生活过的上海弄堂、抛撒祖父骨灰的黄浦江、天安门广场等。作品的“成像”虚化到只剩被摄体留下的微弱色光,但它们无疑都对应着一个法定地名,代表一个固定的空间场域。

2011 年,摄影家又如法炮制,用同样的手法拍摄了另一个系列《朋友肖像》。说是“肖像”,可通过那台“光的装置”,徐勇的艺术家朋友们(笔者也忝列其中),呈现在胶片上的与其说是容颜,毋宁说是气场。不过,这倒令人联想到本雅明(Walter Benjamin)的“灵韵”(Aura)说,仿佛瞬间从数码时代穿越回机械复制时代之前,摄影者与被摄体被迫共同直面摄影术发明之初的照片本质。

徐勇作品:ID·关颖(2011年)

性是徐勇屡屡挑战的主题,但他显然不想以过于简单的形式来表达,而再次诉诸观念摄影。因为他深知,对性主题直接、线性的表现,一则是灾梨祸枣,太多太滥,二是往往放任作品在社会学层面被过度解读,甚至沦为廉价道德批判的牺牲。于是我们看到,在 2007 年出版的《解决方案》(Solution Scheme,香港文化中国出版社)中,坐台小姐余娜不复是单纯的被摄体,而变身为观念游戏中能动的 Player:快门线在握,不仅何时揿快门取决于她,连后期作品的营收,也是按合同的规定,与摄影家分成。当然,摄影集的署名也是“徐勇+余娜”。这可能是中国摄影史上破天荒的玩法。

摄影集《解决方案》(Solution Scheme,徐勇+余娜,香港文化中国出版社,2007年)

此番展出的作品《这张脸》(This Face,香港文化中国出版社,2011;德国 HATJE CANTZ 社,2021),从形式上,可以说是摄影家的“故伎”重演——肖像摄影确乎是他迷恋的艺术语言,既用来探索摄影的本质,亦以之表现其对性问题的思考。举凡视觉艺术的七十二相,已难寻比肖像摄影更多义、更复杂的艺术现象。肖像摄影的历史,可以说与摄影史等长。十九世纪以前,拥有一幅肖像是贵族的特权,而摄影术的出现,使这种权利“下放”到布尔乔亚。到今天,随着移动互联网的普及,以 Instagram selfie 和小资打卡为代表,肖像摄影更成了像自来水一样稀松平常、理所当然的事情。

摄影集《这张脸》德文版(徐勇+紫U,德国Hatje Cantz出版社,2021年)

那么,在这种情境下,肖像摄影何为?或者说肖像摄影还有什么意义呢?从费力克斯·纳达尔(Félix Nadar)拍摄的法兰西布尔乔亚知识分子,到奥古斯特·桑德(August Sander)的“德意志民族志”,到美国摄影家理查德·阿维顿(Richard Avedon)所定义的时尚及时尚人物,除了肖像摄影是时代的眼光,“伟大的肖像摄影家是历史家”(日本摄影批评家多木浩二语)这一点外,所有那些既有的、“高大上”的美学价值标准统统坍塌了,“一切坚固的东西都已经都烟消云散了”(卡尔·马克思语)。用阿维顿自己的话说:

情绪或事实,在转化成照片的那一刻之后,就不再是事实了,而是一种观点。摄影没有不准确这回事,因此所有照片都是准确的,却没有一张是真相。

至此,试图从二十一世纪的肖像摄影中寻找“真实”(或“真相”)的努力,可以休矣。而取代“真”者,可能是某些其他的价值维度,譬如“存在”等与时间相关的观念,譬如叙事性。而恰恰是这两点,构成了作为观念摄影的《这张脸》的艺术价值内核。

全书共有摄影作品五百一十三帧,是对东北出身的京漂性工作者紫 U,在一个工作日——从上午九点一直到翌日凌晨两点——共十七个小时的“工作记录”。不过,摄影家并没有正面表现她的日常工作,甚至完全未涉及其工作的场所(包租的酒店房间、双人床、浴室等),而是通过她的肖像来呈现其工作状态。严格说来,是工作刚刚结束后的那一刻的状态,包括面部神情、发型、妆容和脸上的(汗)水渍等。所谓肖像,其实也与人们通常理解的上半身摄影不同,有点像八十年代流行的大头贴,但要清晰得多。摄影家用微距镜头拍摄,镜头距被摄体的脸仅有几十厘米,可确保脸部足够清晰且不变形,可景深却很浅,乃至连耳朵的轮廓和耳饰都有些模糊。除了少数几帧能隐约窥见肩上吊带的浅粉,却看不到睡衣和项链。

《这张脸》于 798 “时态空间”首展时的情景(2011 年 5 月)

作为读者,只能阅读构成摄影集的两种文本,一是视觉文本,即五百一十三帧照片。可理解为在十七个小时——一千零二十分钟这样一个时段内的“时间切片”,而切片本身所覆盖的“时长”,则取决于快门速度。五百一十三张切片,构成一个完整的叙事——在一个比 996 还要残酷的漫长工作日里,紫 U 在每时每刻,甚至每分每秒的表情,包括面部的状态:期待、失望,茫然、失神,委屈、伤感,不适、疼痛,屈辱、恶心,压抑、愤怒,挣扎、恐惧,疲惫、麻木,倦怠、虚无……当然,间或也会伴随着小喜悦、小确幸,更多则是平静的无奈,或无奈的平静。

你如果足够细心,尽可以从每张切片所呈现的妆容和发型的变化,来判断时辰,顺带猜测她工作的进展:从云鬓高盘,到长发散开,刘海盖住额头。从发丝干干,到逐渐变湿,湿到不行,贴在脸上,满脸都泛出水光,也不知到底是汗水、泪水,或其他体液,还是淋浴所致。从浓艳整饬的烟熏妆下妩媚的眼,到被汗水、体液洇成一片后,变得轮廓模糊的眼,直到卸妆后,眼轮明显变小,却依旧很美的眼……一天之内,眼睛的变化,简直判若两人。嘴唇也充满了表情:或紧闭,或微张,或嘟着;或涂满口红,红得发亮,或恢复素颜,在灯光的反射下泛着青白。

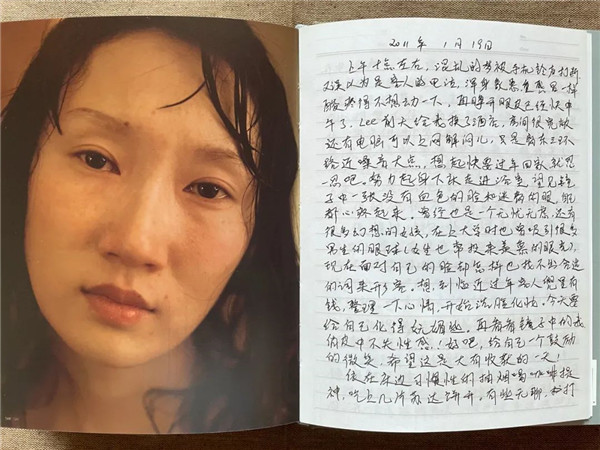

二是文字文本——紫 U 手记:2011 年 1 月 19 日的日记。记录了从上午十点起床后,到凌晨一点多这十五个钟头内发生的事。场所只有一个,就是老板 Lee 为她包租的地处京城东三环的酒店房间。记述的人物,除了老板,还有中年作家、开宾利车的陈、Lee 介绍的胖客人、年届花甲的帅老头、老想强行接吻的鲁、小有名气的演员、爱迟到的李,身材高大、中文流利,却有些怪癖的老外,间或穿插一两通闺蜜的来电,及女主人公的回忆、观察和所感。

圆珠笔手写体,字虽谈不上好,且偶有涂改,但少有错别字,文字也很清通,到底受过大学教育。作为叙事文本,紫 U 娓娓道来,调子怨而不怒,哀而不伤,偶尔不忘抖个包袱,或自黑一把,生动诙谐,颇像都市传说,很多桥段令人忍俊不禁,我甚至觉得达到了京城著名出版家老六所谓“三有”(有趣、有料、有种)文本的及格标准。

摄影集《这张脸》(徐勇+紫U,香港文化中国出版社,2011年)

如此,五百一十三张时间切片与作为被摄体的女主人公紫 U 的手记,构成了这个名为“这张脸”的观念摄影装置。隐身在镜头背后的摄影家,以强大的观念逻辑呈现了一种存在。因系数码摄影,曝光程序取决于机身内微电脑的算法,有时源于某种原因不明的 bug,反映到储存卡上的数据会“过曝”,导致印出来的照片一片煞白。但这种曝光失败的照片,同样是一张有效的时间切片,摄影家会按照 Time Line 的顺序,编上页码,插入摄影集中,构成完整的存在。单看每一张切片本身,只代表那一瞬的面容和表情,可以说是摒除叙事的。但当五百一十三张切片排列在一起时,一张张切片会随着人脸的表情动起来,那种存在感是压倒性的。笔者至今犹记得 2011 年 5 月,在 798 “时态空间”第①次观看这个作品时的震撼。

紫 U 手记甚至达到了京城著名出版家老六所谓“三有”文本的及格标准

除此之外,紫 U 手记无疑也强化了这种叙事,而且赋予作品以一种社会学和历史学的语义。不过,那并不是摄影家的初衷和诉求,也许可视为艺术的“副产品”。与《解决方案》一样,这部砖头摄影集的署名仍然是“徐勇+紫 U”。

对日本的观众和读者来说,徐勇其实并不是陌生的名字。九十年代中期到二十一世纪之初,他曾在日本新潮社和平凡社出版过两种摄影集(《胡同——北京的路地》,新潮社,1994,《胡同——北京下町的路地》,平凡社文库本,2003),也在日本参加过联展,与北井一夫、筱山纪信、石内都等日本摄影家都有过或多或少的交流。这次个展,不啻回归。惟疫情当前,摄影家本人无法亲临横滨展场,与故雨新知和读者诸君当面切磋,共话艺事,诚为憾事。但中国有句古谚,“塞翁失马,焉知非福?”风物长宜放眼量,把目下能做的事做到极致,便是对未来的有效链接。期待疫后中日文化艺术民间交流的更大繁荣。