日本摄影师森山大道(Daido Moriyama)近日被授予哈苏基金会(Hasselblad Foundation)2019年国际摄影奖,颁奖仪式将于今年10月13日在瑞典哥德堡举行。

在日本,森山大道无疑一位教父级别的摄影师。自20世纪60年代末以个人摄影集出道起。通过持续以严格的眼光审视城市日常,他成为挑衅运动中成为*杰出的艺术家之一;20世纪70年代森山风格广受年轻人追捧,掀起模仿的狂潮,甚至被引用在广告设计上。

哈苏基金会评价森山的作品“包含了一种高度主观但真实的拍摄手法,在虚拟与现实之中占据着独特空间。”

基金会策展人 Sara Walker和LouiseWolthers在官方文件中表示,"森山大道对生活的描述是未经审查的,他既不害怕丑陋也不害怕美丽。我们希望在即将到来的展览和出版中传达他对世界持续的、执着的审视。”

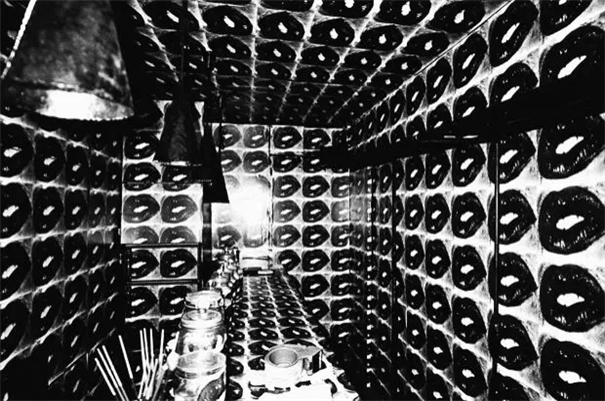

以下是森山大道的摄影作品以及他从自身出发,展开所谓对摄影可能性的思考。

从一脚踏入摄影这个意料之外的世界,迄今已有四十个年头了。*初,摄影对我而言只是偶然的契机下顺路拐进一条岔道才上手的事,而今相机却已成为我手中放不下的重要物件。然后,并不是什么非得要深究的问题,在这数十年间,我一直在不停地质疑和反思:“照片到底是什么?”

我对这个问题时而豁然开朗,时而陷入茫然无解的绝望境地,如此循环往复无可自拔。现在,那种说幼稚也确实挺幼稚的问答并未完全终止,而我多少觉得如释重负了一些。也就是说,摄影对我而言本非人生的追求,为何我会对其执着如斯呢?长时间如鲠在喉的某种郁结化解了,我并没有改变了态度,也不坚持“我只能做到如此”云云,而是更顺其自然,回到*初的原点:我想一开始我是将照片视为“拍了才有的存在”的。

慢慢地我逐渐不再将自己看作意外接触的半路出家者,而是坦然地相信自己生来就是适合手持相机的摄影人。但这样一来,我就只能像这些年来一直做的那样手持相机一路前行了—反正郁结已经化解,我唯有继续咀嚼这条岔路上的街边草,不撞南墙不回头。

将眼前压倒性地发生、流动的、映射于外界与时间之中的东西通过拍照凝固的行为,虽然偶尔会产生一瞬的快感,但多数是捕捉虚空一样的体验。所以我们不得不常常将自己的观念、自我意识,与名为现实的活物互相照应,从中进行变更和调整。

也许这就是行走、拍摄于路上的摄影师的某种宿命。所以我总是无止境地上路、采食着街边草。从某种意义来说,一切照片实则都是采食街边草的产物。

从小我就彻底地讨厌学习,讨厌学校,直到高中被强制退学为止,我印象中似乎只有逃学、逃课的记忆。那么不上学的我都在干什么呢?答案是或者钻入市里的图书馆、旧书店,随手拿起一本书就自己乱读,或者在素描本及画板上用画笔乱涂一气,除此之外便是独自一人,不厌其烦地在街上闲逛、游走。

如果说那个世代的我还算学了点什么的话,那么那些东西都是我以自学的方式,通过各色书刊认识未知的世界,每日闲逛游走的各处街道对我而言就是学校。所以对我这种人来说,可以说除了小径分岔的路以外不存在其他的路径,或者小径分岔的岔路本身对我而言才是正途。

在我身上,这个采食街边草的说法并不是人生譬喻什么的,而是实际上的摄影方法便是如此。出于那些偶然时刻的心情或是思绪,在极其恣意的冲动下一张一张地拍摄、串联起来的我的照片,其现场大多数情况下无非是日本各个城镇随处可见的街道。

作为一名摄影师,我并非每时每刻都有着明确的主题意识和使命感,无论身处怎样的场所,只要自己当时在场、手中有相机,那样的事实才是我唯一的摄影契机。换言之,我是循着自己的嗅觉和体感,以和昆虫及小动物们的生存状态相似的方法进行摄影的。

与我类似的自由摄影师,尤其是以街头抓拍为主的摄影家们,也多采用大同小异的生存(摄影)方法,大家都有采食着哪条道路上的街边草的经历。我写到的深濑昌久和中平卓马,或者荒木经惟和东松照明,上述各人的性格行为有鲜明之差异,然则皆是明知故犯的街边草摄影家。纵然他们曾经有过明确的目标物,在实践之旅中,他们各自画出的偏离轨迹的振幅也***不小。例如,无论丧失记忆前后,中平卓马始终赌在“自我意识的解体与再生”上,一如既往地在路边彷徨;而遭遇事故之前的深濑昌久唯一的拍摄理由则是“闲极无聊”。

至于曾经宣称告别摄影的我,结果还是因为“没有找到去处”而放不下相机。说得情绪化一点,我们几个依稀都是行色匆匆奔波于红尘的旅人。