安迪·格伦德伯格,《真实的危机》,英文版封面

南师美院翻译小组是在南京师范大学应爱萍副教授、靳泉副教授与周婷副教授的带领下,由摄影专业硕士研究生组成的翻译团队。现已译完安迪·格伦德伯格(Andy Grundberg)的摄影文集《真实的危机》(Crisis of the Real)。

此书作者现任乔治华盛顿大学科克伦艺术与设计学院教授。作为艺术评论家和策展人,他因发表于《纽约时报》上的文章而闻名,20多年来,他一直是摄影和艺术界最受尊敬和最受欢迎的声音之一。他的批判性观点有助于理解摄影在艺术和媒体中的复杂角色。

《真实的危机》收录了他自1989年以来的著作,是他作品的唯一汇编,尽管有些文章最初写于40多年前,但格兰德伯格讨论的问题和关注点在今天看来仍然十分受用,可以说《真实的危机》对于任何想了解摄影在当今世界中的地位的人来说都是一部重要的作品。

格伦德伯格将照片视为“20世纪末最引人注目的艺术作品”,并认为照片从根本上改变了我们感知现实的方式,颠覆了艺术与生活之间的传统观念。“照片如何重新定义艺术的使命”“照片在什么意义上取代了现实”,这些都是他主要探讨的命题。在50多篇文章中,格伦德伯格质疑了摄影的本质以及我们看待摄影的方式,重新评估了20世纪的一些伟大摄影师,为20世纪80年代的后现代主义艺术做了辩护,并探讨了当前新闻摄影和纪实摄影领域的问题。

理查德·阿威顿的肖像摄影

文 | 安迪·格伦德伯格

译 | 周心怡

校 | 周欣宇

理查德·阿威顿是引领二十世纪摄影界奇观的人,无论是高雅还是低俗、向内探索还是向外追寻,他都是最出色的鉴赏家。他着眼于苏珊·桑塔格所观察的领域——就像他相机镜头上的无暇玻璃一样倔强——她观察到,作为一种媒介,摄影时而痴迷于上层社会,时而青睐弱势群体。她在《论摄影》一书中写道:“在堕落和迷人的现实之间穿梭,是摄影事业发展的必经之路。”在我们这个时代,没有人比经验丰富的阿威顿更擅长这一点。

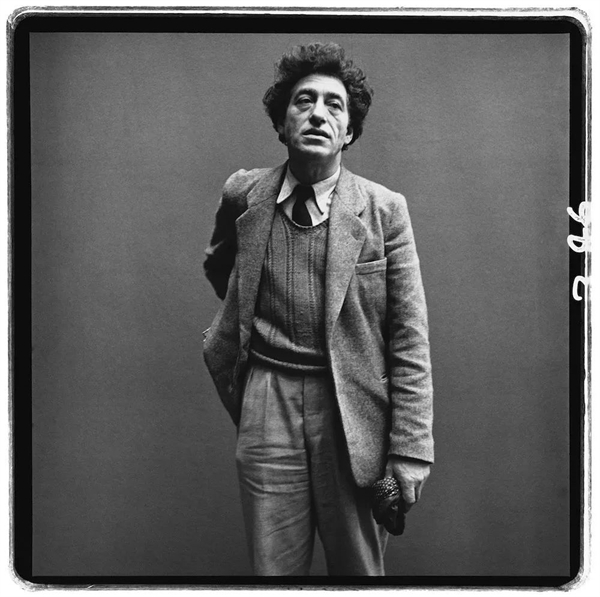

但阿威顿一直渴望为时尚怯魅,撕开时尚的裂缝,揭露公众形象的伪装。他镜头下的政治家、作家、音乐家、艺术家和时装设计师,好似伪装成蝴蝶的飞蛾。他钉起它们的翅膀,用葬礼般的黑色装裱边框,并把它们陈列在崭新的柜子里。安迪·沃霍尔的工厂(Factory)、“芝加哥七君子”(Chicago Seven)、“越南传教委员会”(Vietnam Mission Council)——这些团体都被他当作权力的一部分,并急切地消除我们可能对其抱有的任何浪漫幻想。在他拍摄的肖像照中,精致的媒体形象被剥去,取而代之的是溶解和腐烂的面孔。这就是阿维顿肖像照的“纪实性”,与他之前从事的时尚摄影相去甚远。死神(Thanatos)取代了爱神(Eros)。正如桑塔格在讨论他于1972年为他临终的父亲拍摄的肖像照时所说,“阿威顿拍摄的时尚摄影,与他拒绝阿谀奉承的肖像照之间有着完美的互补性。”

然而,这些肖像照是否因为被颠覆而缺少媒体效应了呢?正是这个问题让阿威顿的肖像照如此诱人的同时又疑点重重。德怀特·大卫·艾森豪威尔(Dwight David Eisenhower),诺曼底登陆战役的英雄,冷战时期美国政府慈祥的领导人,被塑造的既老成又稚嫩,暗示着他用仁慈来掩盖他的无能。(在1950和60年代的美国,人们经常说某位刚出生的婴儿长得像艾森豪威尔,阿威顿的照片则解释了这一现象)。然而反过来看,作为他严肃公众形象的一面,是一种媒体效应的替代,而非解构。阿威顿似乎并不是想要揭开肖像照的神秘面纱,而是要重振其最原始的神话。

在《在美国西部》中,我们看到了“美国梦”的反面,他将其无比真实地展现在我们面前,这些比真人还大的照片就像许多家长的训斥一样笼罩在我们的头顶。要想在画廊或博物馆里看到这些“美国梦”的幻灭,我们必须仰着头观赏;展厅的布置采用了教堂式建筑模式,并由此引发了一种怪异的崇拜感。而在同名的摄影集中,这种规模效应被削弱了,但我们却受制于一种麻木的、不确定的秩序中。这里没有作家、艺术家或时装设计师,也没有任何人享受《时尚》杂志的待遇。相反,有的只是赌场荷官、煤矿工人、女服务员、罪犯以及流浪汉——也许这些人在电影或娱乐报纸中被想象成美国西部的代表性人物,却很难成为典范。

就像比尔·布兰特(Bill Brandt)的摄影集《在家的英国人》(The English at Home,1936)一样,阿威顿将上层阶级与下层阶级都作为自己肖像照的拍摄对象,起到了一种平衡的作用。在布兰特的摄影集中,一名拉斯维加斯的失业男子看起来衣衫不整、怪诞不羁,但并不比阿威顿的首本肖像摄影集《观察》(Observations,1959)中拍摄的温莎公爵以及公爵夫人更糟,这本摄影集是与现实主义作家杜鲁门·卡波特(Truman Capote)合作完成的。阿威顿就像一个偏执狂一样,认为人与人之间没有任何区别;在他看来,我们都是冷酷的镜头下被观察的样本。在他的世界里,“名人”不是身份的象征,而是备受关注的标志;他的创作只受制于时尚圈的潮流和他脑海中的奇思妙想。

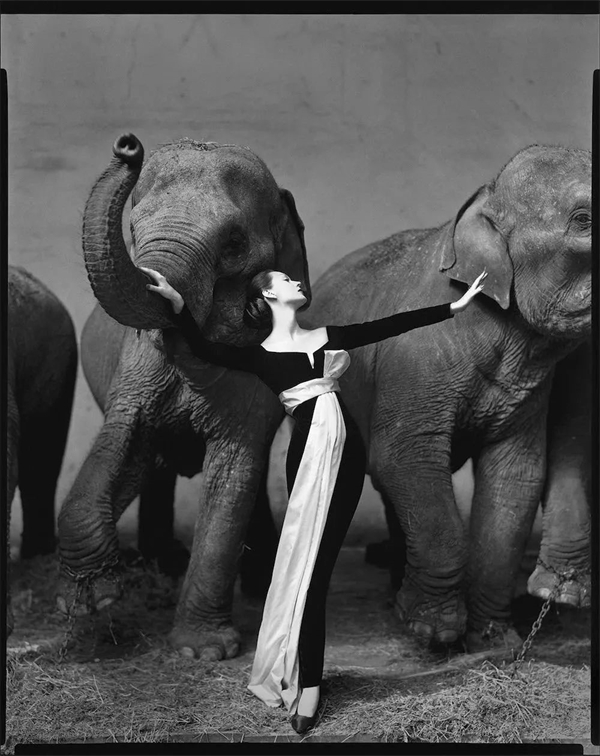

阿威顿骨子里是一个时尚的人——考虑到他不停地拍摄上层阶级和下层阶级,这一点不容忽视。他对于传统品味的极度漠视,则是受到了他的导师、《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)杂志传奇艺术总监阿列克谢·布罗多维奇(Alexey Brodovitch)的熏陶。作为一个愤世嫉俗的世界主义者,布罗多维奇喜欢惊喜、猎奇和超现实主义,因此他也喜欢摄影,这种机械的、无意识的图像机器。布罗多维奇在二战末期结识了阿威顿,并坚持让他以原始的本能为创作工具,并给他的得意门生——曾经的商船海员——一页又一页的黄金版面。阿威顿最开始拍摄的是美国设计师设计的粗制礼服,不久后他就前往巴黎,在街头拍摄高定服装以及路边小贩和马戏团演员。

但毫无疑问的是,阿威顿对此相当重视,并渴望从时尚界进入到文化界。为了实现这一目标,他成为了一名肖像摄影师,拍摄文人和名流。他用柔和的光线勾勒模特和社交名媛们,以消除一切瑕疵,然而却无情的刻画作家、演员、画家和政治家。他以光为武器,守卫着时尚圈的边界。这些早期的肖像摄影作品是为《时尚芭莎》创作的,收录在《观察》和《无关个人》(Nothing Personal,1964)中。这些照片既震撼又令人惊喜——而这正是布罗多维奇要求照片所需要的两种元素。

当时的阿维顿和现在一样,喜欢拍摄时尚并将其颠覆。一旦如此,他就会将肮脏的事物扭转为时尚。这个循环是自我完成并无限倒退的。因此,在阿威顿的世界里,没有质疑,只有否认。许多批评家都采取了这种立场,拒绝将他的作品视为想象力的建构。相反,他们不厌其烦地争辩到,生活既不像他所描绘得那样残酷,也不像他所描绘得那样迷人,而是对现实的摹写。他们没有意识到,阿威顿只是在创造一个展示场所,其目的不是为了取悦,而是为了激励。无聊是他最大的对手和最恐惧的东西。

如果像罗兰·巴特在《明室》一书中所说的那样,摄影的舞台是由拍摄对象、摄影师和观赏者这三个角色构成的三角结构。那么,理查德·阿威顿的肖像摄影作品就是最接近观众的那个钝角。尽管他的作品选择的拍摄对象既有声名显赫的,也有默默无闻的,但只有以感性的视角观察他们才有意义。他并不是在重现奥古斯特·桑德(August Sander)的《二十世纪的人们》(Man in the Twentieth Century),为美国人的生活类型编目,而是在迎合他广泛且可能成熟的观众。

我想,我们应该都会被那个秃头男人感到震惊,他赤裸着身体、身上爬满蜜蜂,或者我们会被那两名得克萨斯州的监狱囚犯感到震惊,他们的伤疤比那伤感的纹身更加令人触目惊心。我们注定会被《在美国西部》的主角们身上那顽固的污垢所冒犯,无论他们是像煤矿工人那样将不堪展露在表面,还是藏在内心深处,这都会削弱他们的内心承受能力。那些抱怨在这个社会学样本中没有敬畏上帝且正直、富裕的会计师,或者是教师和银行家,就像鱼儿爬上了为它精心准备的诱饵一样。阿威顿的鱼钩不仅带有不可抗拒的诱惑,而且锋利得很危险。

甚至可以这么说:讨厌阿威顿对我们反应的操纵,就是在欣赏他的肖像摄影的内在精神。

文章

Andy Grundberg, Crisis of the Real: Writings on Photography, Aperture, 2010.

作者

安迪·格伦德伯格(Andy Grundberg),艺术评论家和策展人,现任乔治华盛顿大学科克伦艺术与设计学院教授,并曾于1981年至1991年担任《纽约时报》的摄影评论家。

译者

周心怡,周心怡,南京师范大学摄影专业硕士研究生。

周欣宇,硕士毕业于南京师范大学摄影专业,主要研究西方摄影史与摄影理论。