▽

马克·吕布 Marc Riboud

1952 年,布列松在巴黎和马克·吕布第①次碰面。马克比布列松小不了多少,两个人在摄影前的发展路径也差不多。他在法国里昂出生,14 岁开始拍照,拿的是父亲给的柯达相机。二战期间,积极地在投入法国抵抗运动。

1951 年后,他才开始成为一名自由摄影师,之后成为了玛格南图片社***重要的成员之一。***著名的就是这张在 1967 年拍摄的照片,当时在华盛顿举行一场反战示威,一位女生手拿一朵鲜花,站在了手持刺刀的士兵面前。

如果说布列松把纪实放在新闻上,马克则是更多在关注生活日常。

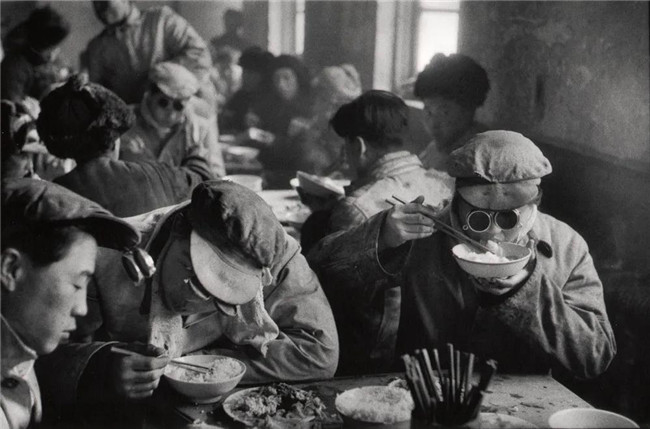

而在这其中,在「中国」拍摄的作品占据了很大一部分。1957 年元旦,他拿到了中国的签证。当天就从香港入境了内地。此后就开始了他为期 5 个月的长途旅行。而在那之后的数十年里,他 22 次访问中国,见证了新中国的变迁。

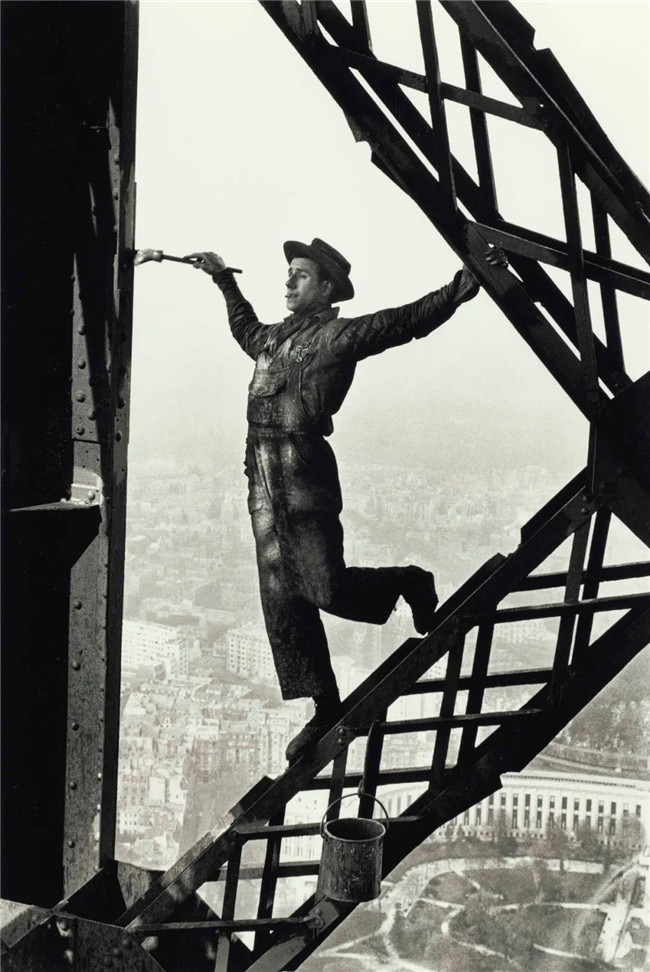

马克·吕布同样也是使用莱卡的旁轴相机,但焦段选择的是 35 mm。直观感受上,他的作品没有布列松的那么理性和克制。他会利用很好的构图来把握瞬间,也善于取一些戏剧性的光来烘托主题。

他曾说,「只喜欢拍摄很细节的东西,因为上帝是存在于细节中的。」

比如他***著名的照片 Eiffel Tower Painter,粉刷匠在巴黎铁塔上像舞蹈一样,远景则是低矮的城市。有人看到了危险,有人会质疑这是一种摆拍,但大多数人看到的还是一种自由。

▽

南·戈尔丁 Nan Goldin

摄影里的真实,除了摄影师之外,其实没法界定,也没必要。有人关注新闻,自然会有人关注新闻之外的事,比如自身。「私摄影」就是其中一种,而南·戈尔丁被称为这一派系的鼻祖。

她出生在华盛顿的一个犹太家庭。1968 年,她刚满 15 岁,老师介绍她去学摄影,从此改变了她的人生轨迹。20 岁的时候,她在波士顿办了第①场个展,作品都是她认识的同性恋、变性人的肖像。而那些都是一个开放年代的属性标签。

而这也开始形成了她的个人风格,以直观的肖像来记录周边朋友的生活,尤其是社会中的边缘人群。

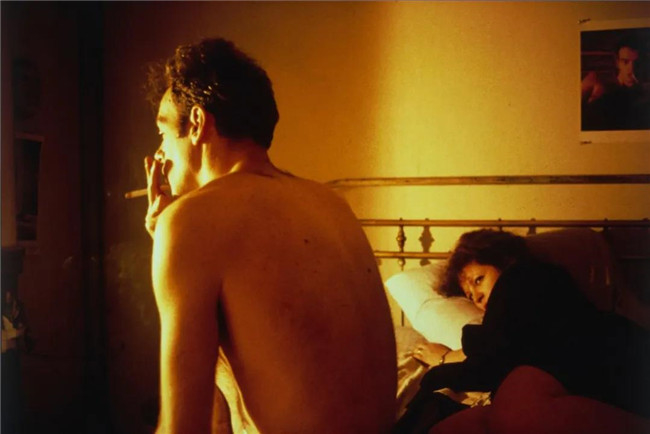

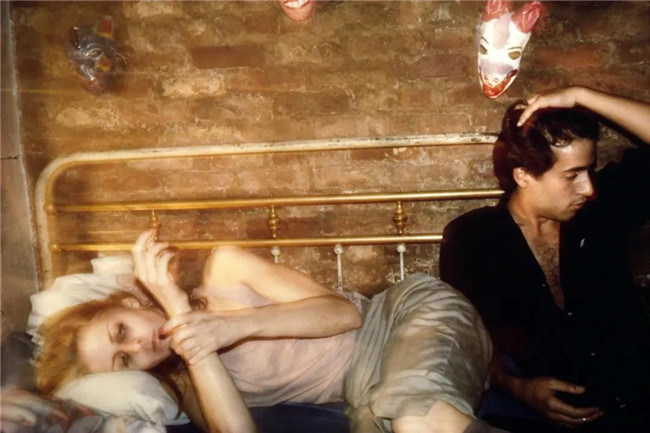

7、80 年代的纽约,满大街都是朋克、新浪潮、亚文化和毒品,大家投入在接连着的狂欢里。而这些日常都被戈尔丁用相机记录了下来,***后还做成了一本影集《The Ballad of Sexual Dependency》。

作品里充满着毒品、暴力、性冲突、性生活。普遍以现场自然光来拍摄,视觉上甚至算得上唯美,但人物上的原始力量又有着巨大反差。尤其在上世纪 90 年代后,作品里很多拍摄对象都***于毒品、艾滋时,这段记录添了更多的复杂情绪。

但她并没有打算停下来,她开始记录自己的爱情、婴儿、变装皇后、酒吧里的女孩儿...用她的影像补充着被主流价值观忽略、歧视的一群人。

这种「私摄影」,和新闻摄影相似,同样保持着客观性,但又会加入很多主观性的体验、情感,有种从「我替你说」到「我替我自己说」的转变。

而人们在作品里,看到的已经不再是眼睛所见的那么单纯了。

戈尔丁曾说:“我只拍摄我非常熟悉的人……我不是通过摄影寻找美的事物,只是把我所看到的那个人拍摄下来。虽然有人说摄影是一种攻击性的行为,但对我来说,拍摄照片是触摸、爱抚我眼前的这个人的一种行为,是我自己特有的表达我的敬意的一种方式。照相机在那个时候就是我的眼睛与手。”